Герменевтический анализ советской кинофантастики рубежа 1950-х – 1960-х годов и ее американской экранной трансформации на медиаобразовательных занятиях в студенческой аудитории*

* статья написана при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы по мероприятию 1.1 (III очередь) «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров», лот № 5 - «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров в области психологических и педагогических наук»; проект «Анализ эффективности российских научно-образовательных центров в области медиаобразования по сравнению с ведущими зарубежными аналогами», руководитель проекта – А.В.Федоров).

Герменевтический анализ культурного контекста (Hermeneutic Analysis of Cultural Context) – исследование процесса интерпретации медиатекста, культурных, исторических факторов, влияющих на точку зрения агентства/автора медиатекста и на точку зрения аудитории. Герменевтический анализ предполагает постижение медиатекста через сопоставление с культурной традицией и действительностью; проникновение в логику медиатекста; анализ медиатекста через сопоставление художественных образов в историко-культурном контексте. Задачами медиаобразования аудитории в данном случае становятся: формирование культуры взаимодействия с медиа, развитие восприятия, умений анализа и интерпретации медиатекста, формирование критического мышления.

Учитывая, что практически все современные вузы оснащены сегодня мультимедийной техникой, подключенной к интернету, на медиаобразовательных занятиях можно весьма эффективно использовать возможности электронных библиотек и веб-архивов. Среди них – фонды американского некоммерческого Интернет-архива (

Internet Archive), основанного в Сан-Франциско в 1996 году.

Его цель – предоставление постоянного доступа ученым и широкой общественности к различным историческим экспонатам (печатным, визуальным и аудиовизуальным текстам), которые существуют в цифровом формате. В силу того, что основная масса медиатекстов на сайте Internet Archive находится в свободном и бесплатном доступе, он очень удобен для образовательных целей.

В качестве примера нами будет использоваться медиаобразовательное занятие, построенное на медиатекстах фантастического жанра. Технология проведения данного занятия предусматривает сочетание герменевтического анализа со структурным, сюжетным, этическим, идеологическим, иконографическим/визуальным, анализом медийных стереотипов и персонажей медиатекста. Нам показалось любопытным проследить трансформацию такого характерного (и давно уже архивного) фантастического медиатекста как фильм Павла Клушанцева

«Планета бурь» (1961) в американских фильмах

«Путешествие на доисторическую планету» (Voyage to the Prehistoric Planet, 1965) Кертиса Хэрингтона и

«Путешествие на планету доисторических женщин» (Voyage to the Planet of Prehistoric Women, 1968) Питера Богдановича.

Сравнительный анализа данных медиатекстов позволит помимо социокультурного, исторического, идеологического контекста затронуть на занятии и актуальную проблему авторских прав, контрафактной медийной продукции.

Американский исследователь и медиапедагог А.Силверблэт [Silverblatt, 2001, p.80-81] разработал следующий цикл вопросов к герменевтическому анализу медиатекстов в историческом, культурном и структурном контексте.

В соответствие с положениями этого цикла нами была разработана технология построения медиаобразовательного занятия в студенческой аудитории.

A. Исторический контекст [Silverblatt, 2001, p.80-81]

1. Что медиатекст сообщает нам о периоде своего создания?

a) когда состоялась премьера этого медиатекста?

b) как тогдашние события влияли на медиатекст?

c) как медиатекст комментирует события дня?

2. Помогает ли знание исторических событий пониманию медиатекста?

a) медиатексты, созданные в течение конкретного исторического периода:

- какие события происходили во время создания данного произведения?

- как понимание этих событий обогащает наше понимание медиатекста?

- каковы реальные исторические ссылки?

- имеются ли исторические ссылки в медиатексте?

- как понимание этих исторических ссылок затрагивает ваше понимание медиатекста?

«Планета бурь» Павла Клушанцева была поставлена в эпоху чрезвычайно популярности космической темы во всем мире. Отсюда и целая серия фантастических романов, повестей, рассказов, комиксов, фильмов о далеких планетах, межгалактических полетах и внеземных цивилизациях. Это было связано не только с конкретными достижениями космонавтики (в конце 1950-х были запущены первые спутники земли, в том числе и с животными на борту), но и с напряженным соперничеством двух антагонистических государственных систем – СССР и США – как за мировое доминирование, так и за первенство в космосе. За год до съемок «Планеты бурь» - 1 мая 1960 года в небе СССР был сбит самолет-шпион американского летчика Пауэрса. 8 апреля 1961 года тогдашний лидер СССР Н.С.Хрущев направил ноту протеста президенту США Дж.Кеннеди, связанную с высадкой антикастровского десанта на Кубе. 13 августа 1961 года по приказу Кремля началось строительство печально знаменитой Берлинской стены. В 1962 (год начала успешного проката «Планеты бурь») началась установка советских ракет на Кубе, в ответ на которую США объявили морскую блокаду острова. Последовал политически напряженный Карибский кризис, который заставил СССР убрать ракеты с Кубы в обмен на обещание США отказаться от оккупации «Острова Свободы». И именно в год создания фильма «Планета бурь» (1961) – 12 апреля Советский Союз триумфально опередил США – на орбиту впервые в мире был выведен корабль с человеком (это был Ю.Гагарин) на борту. Американцы сумели запустить своего астронавта (А.Шепард) в космос только 5 мая 1961 года. 6-7 августа 1961 года полетел второй советский космонавт – Г.Титов. В 1962 году (год выхода «Планеты бурь на экраны») полет в космическое пространство совершило еще 5 человек.

Разумеется, тогдашние политические события не могли не повлиять на фабулу медиатекста. По сюжету «Планеты бурь» экипаж первого звездолета был совместным – советский астронавт высаживался на Венере вместе с американским коллегой и его роботом. При этом авторы фильма вовсе не стремились к тому, чтобы изобразить американца алчным и злобным порождением капиталистического мира: профессор Кёрн был показан прагматичным, не верящим (поначалу) в человеческую дружбу, но вполне симпатичным персонажем. Поэтому я бы не стал утверждать, что инцидент с Пауэрсом или кубинские события напрямую повлияли на «Планету бурь». Скорее, фильм П.Клушанцева и его сценариста, автора многочисленных фантастических романов А.Казанцева был своего рода комментарием к общему политическому и социокультурному контексту конца 1950-х – начала 1960-х годов в рамках официально провозглашенного СССР так называемого «мирного сосуществования» двух идеологически непримиримых систем. На волне космических успехов СССР «Планету бурь» купили десятки стран, в том числе и США.

Что касается перемонтированной версии «Планеты бурь», вышедшей в американский прокат под названием «Путешествие на доисторическую планету» (Voyage to the Prehistoric Planet, 1965), то она попала на заокеанские экраны уже в другую эпоху – после убийства президента США Дж.Кеннеди (24 ноября 1963) и начала (со 2 августа 1964) американцами затяжной войны во Вьетнаме… К тому времени в космосе уже побывала первая женщина – В.Терешкова (1963) и еще добрая дюжина советских и американских космо/астронавтов. Отношения между СССР и США были далеко не радужными, да и многочисленные американские космические полеты уже сгладили первоначальный шок от советского первенства в астронавтике. Отсюда не кажется удивительным, что авторы перемонтированной версии «Планеты бурь» - режиссер Кертис Хэрингтон (в титрах – псевдоним Джон Себастиан) и продюсер Роджер Корман - простым путем переименования и дубляжа на английский превратили всех персонажей фильма «Путешествие на доисторическую планету» в людей западного мира. Никаких русских: американцы, плюс француз и немец. Г.Жженов, Ю.Саранцев, Г.Тейх, Г.Вернов были указаны в титрах под американизированными псевдонимами, дабы американские зрители случайно не догадались, что фильм советский.

Однако переименованием и дубляжем дело не ограничилось – из картины путем перемонтажа были убраны прямые визуальные намеки на советское происхождение картины, хотя кое-что в кадрах все-таки осталось, например, русская надпись «Сириус» на корпусе магнитофона), были изъяты некоторые замедляющие действие фрагменты, реплики (типа: «Заверяем Советское правительство, родную коммунистическую партию, весь советский народ, что оправдаем доверие…»). И, наоборот, американцами были добавлены новые эпизоды (кадры орбитальной станции, взятые из «напрокат» из другого советского фантастического фильма – «Небо зовет» (1959) и доснятые специально на студии Р.Кормана уже с участием настоящих американских актеров). Трудно сказать, чем не понравилась американским кинематографистам К.Игнатова в роли астронавтки Маши. Но в американской версии 1965 года она была заменена на американскую актрису Ф.Домерг, которая сыграла аналогичную роль, но уже не русской Маши, а американки Марши Эванс.

В результате американские зрители 1965 года увидели в прокате «американский» фильм «Путешествие на доисторическую планету» об американском же полете на Венеру.

Однако кассовые сборы «Путешествия на доисторическую планету» (1965), по-видимому, разочаровали продюсеров. И в 1968 году Роджер Корман принял решение о переделке (теперь уже версии К.Хэрингтона), доверив эту миссию популярному в ту пору американскому кинокритику Питеру Богдановичу. Как большинство своих коллег-критиков, П.Богданович не мог похвастаться миллионными доходами, поэтому с радостью принял предложение Р.Кормана за скромный гонорар в шесть тысяч долларов…

П.Богданович не только убрал длинноты ленты (в частности, была полностью изъята сюжетная линия Маши/Марши) и еще раз ее перемонтировал, но доснял (под псевдонимом Дерек Томас) несколько больших «венерианских» эпизодов с участием неких сексуально привлекательных особ женского пола, из-за чего на экраны США картина заслуженно вышла под завлекательным названием «Путешествие на планету доисторических женщин» (Voyage to the Planet of Prehistoric Women, 1968).

В заокеанском прокате версия П.Богдановича появилась за год до высадки американцев на Луну (хотя после 1965 года в космосе побывала еще дюжина посланцев с Земли), зато практически одновременно с вторжением советских войск в Чехословакию, из-за чего отношения между СССР и США снова вернулись чуть ли не к уровню «карибского кризиса». Вполне логично, что в этой ситуации персонажи «Путешествия на планету доисторических женщин» продолжали носить западные имена и говорить по-английски.

Что же касается того, почему, вообще, у американцев была возможность видоизменять «Планету бурь» в свое удовольствие, то причина проста – до 1973 года СССР упорно не подписывал Бернскую конференцию об авторских правах, что давало людям, купившим советскую художественную продукцию поступать с нею по их усмотрению. Правда, и Кремль до 1973 года активно пользовался аналогичным правом. До специальных досъёмок западных фильмов, правда, дело не доходило, но вот перемонтажа, сокращений и искаженного дубляжа зарубежной продукции в Стране Советов хватало с избытком.

B. Культурный контекст [Silverblatt, 2001, p.80-81].

1. Каким образом медиатекст отражает, укрепляет, внушает, или формирует культурные: a) отношения; b) ценности; c) поведение; d) озабоченность; e) мифы.

Исходя из анализа выбранных нами медиатекстов, студенты в ходе обсуждения могут прийти к выводу о том, что «Планета бурь», хотя и в условных рамках фантастического жанра, стремилась отразить отношения, ценности и поведение советских персонажей, взятые из так называемого «кодекса строителей коммунизма», в то время как версии К.Хэрингтона и П.Богдановича всё это переводили в прагматическое русло, пусть и не лишенное чувства «команды». Помимо всего прочего, в версии П.Богдановича более ярко и выпукло (с акцентированной опорой на мистику) отразилась мифология существования внеземных цивилизаций. И, конечно же, во всех случаях, ощущалось авторская озабоченность гипотетической проблемой столкновения различных миров.

2. Мировоззрение: какой мир изображен в медиатексте? [Silverblatt, 2001, p.80-81].

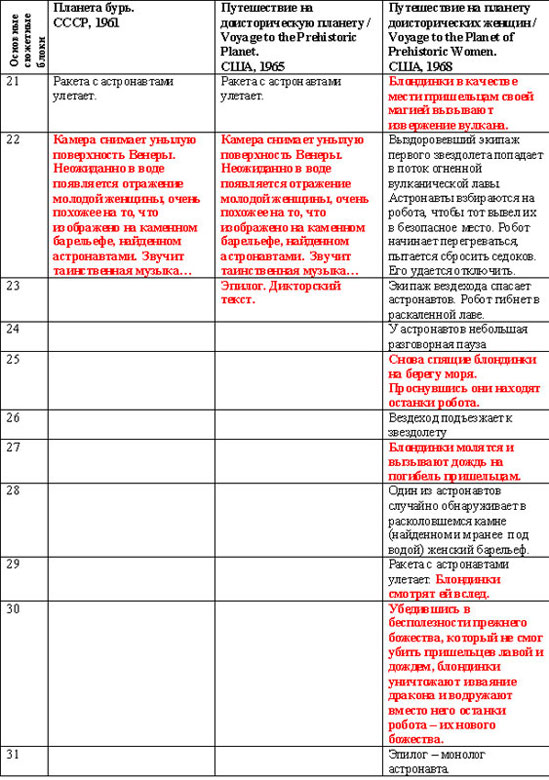

При ответах на этот вопрос блока «культурного контекста» студентам может быть предложено заполнение таблицы 1:

Заполнение студентами таблицы № 2 поможет им лучше проанализировать типологию персонажей медиатекстов и обосновать свои ответы.

Таблица 2. Типология персонажей медиатекстов советской кинофантастики рубежа 1950-х – 1960-х годов и ее американской экранной трансформации

Возможен также иконографический анализ типичного места действия медиатекстов с помощью таблицы 3.

В последние десятилетия для консолидации действий медиапедагогов разных стран всё большее значение имеет представленная ниже (таблица 4) обобщенная схема ключевых понятий медиаобразования, основанная на работах К.Бэзэлгэт (C.Bazalgette) [Бэзэлгэт, 1995, с.48], Дж.Баукера [Bowker, 1991] и Э.Харта [Hart, 1997, p.202]:

В итоге с учетом этих ключевых понятий и на основании просмотренного и изученного материала студенты могут выделить обобщенную структуру стереотипов советской кинофантастики рубежа 1950-х – 1960-х годов и ее американской экранной трансформации.

Структура стереотипов советской кинофантастики рубежа 1950-х – 1960-х годов и ее американской экранной трансформации

Исторический период, место действия, жанр: относительно далекое будущее, СССР, США, Венера. Жанр – космическая приключенческая фантастика. Характерные примеры: «Планета бурь» (1961), «Путешествие на доисторическую планету» (1965), «Путешествие на планету доисторических женщин» (1968).

Обстановка, предметы быта: функциональная сфера обитания и предметы быта землян, унифицированные фактуры космических объектов – баз, кабин космических кораблей, отсеков. У венерианок нет никаких вещей. Их окружает каменистая полупустыня с мясистыми растениями, напоминающими кактусы, динозаврами различных размеров, море (а вот подводный мир Венеры достаточно разнообразен).

Приемы изображения действительности: жизнь земных людей (преимущественно, астронавтов) показана, как правило, условно правдоподобно и всегда позитивно. Венерианки всякий раз показаны с мистическим флером (визуальным и музыкальным). Венерианские динозавры и плотоядный цветок ведут себя весьма агрессивно, то и дело нападая на астронавтов.

Персонажи, их ценности, идеи, этика, одежда, телосложение, лексика, мимика, жесты: среди землян нет отрицательных персонажей, но их ценности зависят от того – советский ли это фильм («Планета бурь») или его американские версии. В советской версии астронавты из СССР исповедуют коммунистические ценности и дружескую взаимовыручку, а в американских западные астронавты (а иных там нет) – чистой воды прагматики. Американский профессор из «Планеты бурь» поначалу тоже яркий и последовательный прагматик, но после того, как русские спасают его из беды, тоже оценивает значимость дружбы и взаимовыручки. У венерианок из версии П.Богдановича все ценности мистически-религиозные.

Персонажи-мужчины, как правило, обладают крепким телосложением, одеты в космическое обмундирование и изображены позитивно – это целеустремленные, активные ученые-исследователи, с деловой лексикой, скупыми жестами и мимикой. Разумеется, во всех случаях характеры персонажей прочерчены лишь пунктирно, без какого-то либо углубления в психологию. Все персонажи говорят (чтобы было понятно соответствующим зрителям) либо только по-русски, либо только по-английски. Правда, в американских версиях астронавт, ставший французом произносит слово voilà.

Особый персонаж – «свихнувшийся робот «Железный Джон» - объект зависти голливудских кинематографистов (в фильме действительно играет самый настоящий шарнирный робот - такого даже в американских лентах 40-60-х гг. не встретишь!» [Харитонов, 2003].

Существенное изменение в фабуле медиатекста и жизни персонажей: Земные персонажи-астронавты после предварительной подготовки и обсуждения плана действия высаживаются на Венеру.

Возникшая проблема: из-за нападения инопланетных существ (динозавров, плотоядного цветка), извержения вулкана жизнь положительных персонажей оказывается под угрозой.

Поиски решения проблемы: борьба положительных персонажей с агрессивными инопланетными существами и стихией (с помощью робота и вездехода и без них).

Решение проблемы: уничтожение агрессивных венерианских существ, преодоление последствий разбушевавшейся стихии (по версии П.Богдановича, вызванной сексапильными венерианками), успешный вылет космического корабля с астронавтами в обратный путь…

Более подробную разбивку медиатекстов на сюжетные блоки студенты могут представить в виде таблицы 5 (см. приложение).

Выводы.

Главный медиаобразовательный итог занятия - не только понимание аудиторией историко-политического, социокультурного контекста и механизмов формирования стереотипных пропагандистских представлений фантастических фильмов на космическую тему в СССР и США, но и развитие у аудитории медийного восприятия, умений анализа и интерпретации медиатекста, формирование критического мышления.

Вопросы для герменевтического анализа медийных стереотипов в советской кинофантастике рубежа 1950-х – 1960-х годов и ее американской экранной трансформации на занятиях в студенческой аудитории [Бергер, 2005; Федоров, 2004, с.43-51; Федоров, 2005; Федоров, 2006, с.175-228; Buckingham, 2003, p.54-60, Silverblatt, 2001, p.107-108 и др.]

Медийные агентства (media agencies):

Кто создает медиатексты? Кто отвечает за создание медиатекстов? Какова цель создания медиатекстов? Содержит ли создание медиатекстов: скрытую функцию?

Каков путь прохождения медиатекста – от авторского замысла до аудитории?

Что является главной целью данного медиатекста? В какой степени достигнута данная цель? Какую реакцию аудитории ожидают его создатели? Дает ли данный медиатекст ответы на поставленные вопросы, или вопросы остаются без ответа?

Кто управляет производством и распространением медиатекстов?

Можете ли вы назвать стереотипные функции медийного агентства (в данном случае – киностудии)?

Категории медиа/медиатекстов (media/media text categories):

Есть ли иные способы классификации медиатекстов, кроме жанровых? Если есть, то какие? (к примеру, тематические, видовые, стилевые)

В чем вы видите различие между игровыми (вымышленными) и документальными медиатекстами?

Как условности и коды работают в медиатекстах данных фантастических фильмах?

Есть ли здесь предсказуемая жанровая формула? Как понимание этой формулы помогает вашему восприятию конкретного медиатекста?

Какова функция жанровой формулы медиатекста?

Как жанры медиатекстов влияют на культурные отношения и ценности, культурную мифологию, мировоззрения людей?

Можно ли проследить эволюцию конкретных медийных жанра, темы?

Что эти жанровые/тематические изменения говорят о трансформациях в культуре общества?

Какие стереотипные сюжеты, условности фабул характерны для конкретных жанров/тем?

Что завязка сообщает нам о медиатексте? Предсказывает ли завязка дальнейшие события и темы медиатекста? Каково воздействие этой завязки на медиатекст?

Можете ли вы сформулировать стереотипы завязок для стереотипных жанров/тем фантастических фильмов на космическую тему?

Медийные технологии (media technologies):

Как технологии влияют на создание медиатекстов?

Как в этих медиатекстах может проявляться стереотипность технологических решений?

Языки медиа (media languages):

Почему авторы медиатекста N. именно так построили тот или иной эпизод? Почему определенные предметы (включая одежду персонажей и т.д.) изображены именно так? Что говорят нам эти предметы о персонажах, их образе жизни, их отношении друг к другу? Как важны для развития действия диалоги, язык персонажей?

Чьими глазами увидены (кем рассказаны) события в том или ином эпизоде медиатекста? Как изображены люди и предметы в том или ином эпизоде? Есть ли в медиатексте моменты, когда предлагаемая точка зрения помогает создать ощущение опасности или неожиданности?

Какова роль света, цвета, звука, музыки в медиатексте?

Возможны ли стереотипы изобразительного решения в медиатексте? Если да, то в чем конкретно они проявляются в данных фильмах?

Возможны ли стереотипы звукового решения в медиатексте? Если да, то в чем конкретно они проявляются в фантастических фильмах?

Можете ли вы назвать стереотипы визуальных кодов фантастического жанра космической тематики?

Медийные репрезентации (media representations):

Есть ли в медиатекстах специфический взгляд на мир? Есть ли мораль или политические ценности?

Как медиа могут обострять социальные, политические проблемы или, наоборот, содействовать их разрешению?

Как медиа представляют отдельные социальные группы? Действительно ли эти представления точны? Какие политические, социальные и культурные стереотипы отображены в данных фантастических фильмах?

Что авторы включили/исключили из контекста данного медиатекста? Почему?

Как изображаются в данных медиатекстах: класс, пол, жизнь на другой планете и т.д.?

Каковы ключевые эпизоды данного медиатекста? Почему вы считаете их ключевыми?

Как вы думаете, что было отобрано, чтобы получился именно такой кадр? Каково соотношение между различными предметами, которые мы видим в кадре?

Как вы думаете, есть ли возможность вставить в медиатекст дополнительные эпизоды? Если да, то какие именно? В какую часть медиатекста их можно было бы вставить?

Как изменения в показе персонажа и ситуации помогают развитию действия медиатекста?

В каких сценах и как именно раскрываются конфликты в медиатексте N.?

Кому симпатизирует автор медиатекста? Как он дает аудитории это понять? Почему вы сделали такой вывод?

Есть ли сцены насилия в данном медиатексте? Если да, то какова разница между изображением насилия в других известных вам медиатекстах?

Есть ли в медиатексте события, которые зеркально отражают друг друга?

Мог ли данный сюжет завершиться раньше? Что изменилось бы тогда в нашем восприятии медиатекста? В чем важность реального финала медиатекста?

Медийная аудитория(media audiences):

Для кого предназначен медиатекст? Для одного или большего числа типов аудитории?

Как выбор аудитории влияет на стратегию, стиль, и содержание медиатекстов?

Как стратегия, стиль, и содержание медиатекста влияют на понимание их аудиторией?

Что такое целевая аудитория в сфере медиа? Как медиа пытаются на нее воздействовать? Какие предположения об аудитории имеются у создателей медиатекстов? С какими персонажами то или иное агентство хочет вас отождествить? Какую идеологию эти персонажи выражают?

Почему аудитория принимает некоторые стереотипные медийные репрезентации, как истинные, и отклоняют другие, как ложные?

Как вы думаете, какова была реакция массовой аудитории 1960-х годов на эти медиатексты?

Возможны ли различные интерпретации стереотипных медиатекстов и их персонажей? Или стереотипность изначально предполагает одинаковые трактовки медиатекстов?

Воздействуют ли стереотипные медийные репрезентации на нашу точку зрения об отдельных социальных группах или проблемах?

На какие группы общества медийные стереотипы воздействуют наиболее сильно? Почему?

Можно ли избавиться от воздействия медийных стереотипов на общество? Обоснуйте свою точку зрения.

Какие типы удовольствия аудитория извлекает из медиатекстов? Какие ценности, опыт и перспективы принимаются аудиторией? Влияют ли эти общедоступные ценности, опыт, или перспективы на ее понимание или интерпретацию медиатекстов?

Какова роль гендера, социального класса, возраста и этнического происхождения в медийном восприятии аудитории?

Как, каким образом мы понимаем медиатекст? Как медийная информация может влиять на наши решения? Как ваш жизненный опыт сказывается на интерпретации медиатекстов?

Как (по каким причинам), по вашему мнению, аудитория обычно выбирает/покупает медиатексты? Что помогает вам в выборе медиатекста, который вы собираетесь прочесть/посмотреть/прослушать?

В чем причины успеха у аудитории самых знаменитых медиатекстов последнего времени (жанр, тема, система эмоциональных перепадов, опора на мифологию, счастливый финал, расчет на максимальный охват медиапредпочтений аудитории и т.д.)?

Как поддерживается интерес аудитории к повествованию в медиатексте? Можно ли проследить, как растет наше внимание от эпизода к эпизоду?

По каким параметрам (политическим, социальным, моральным, философским, художественным и т.д.) нужно оценивать медиатексты?

Какова типология аудитории медиа? По каким типичным показателям медиапредпочтений можно дифференцировать аудиторию?

Какие способности, умения нужны человеку, чтобы квалифицированно анализировать медиатексты?

©2011 Александр ФедоровВпервые опубликовано в журнале:

Федоров А.В. Герменевтический анализ советской кинофантастики рубежа 1950–1960-х годов и ее американской экранной трансформации на медиаобразовательных занятиях в студенческой аудитории // Инновации в образовании. 2011. № 9. С. 47-69.

Литература

Бергер А.А. Видеть – значит верить. Введение в зрительную коммуникацию. М.: Вильямс, 2005. 288 с.

Усов Ю.Н. Кинообразование как средство эстетического воспитания и художественного развития школьников: Дис. ... д-ра пед. наук. - М., 1989. 362 с.

Федоров А.В. Медиаобразование: творческие задания для студентов и школьников // Инновации в образовании. 2006. N 4. С.175-228.

Федоров А.В. Специфика медиаобразования студентов педагогических вузов // Педагогика. 2004. № 4. С.43-51.

Харитонов Е.В. Космическая одиссея Павла Клушанцева // Харитонов Е.В., Щербак-Жуков А.В. На экране - Чудо: отечественная кинофантастика и киносказка (1909-2002). Материалы к популярной энциклопедии. М.:. НИИ Киноискусства; журнал «Если», В.Секачев, 2003. 320 с.. http://www.fandom.ru/about_fan/kino/_st03.htm

Bowker, J. (Ed.) (1991). Secondary Media Education: A Curriculum Statement. London: BFI.

Buckingham, D. (2002). Media Education: A Global Strategy for Development. Policy Paper for UNESCO. In: Buckingham, D., Frau-Meigs, D., Tornero, J.M. & Artigas, L. (Eds.).Youth Media Education. Paris: UNESCO Communication Development Division. CD-ROM.

Buckingham, D. (2003). Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cambridge, UK: Polity Press, 219 p.

Fedorov, A. (2003). Media Education and Media Literacy: Experts’ Opinions. In: MENTOR. A Media Education Curriculum for Teachers in the Mediterranean. Paris: UNESCO.

Hart, A. (1997). Textual Pleasures and Moral Dillemmas: Teaching Media Literacy in England. In: Kubey, R. (Ed.) Media Literacy in the Information Age. New Brunswick (U.S.A.) and London (UK): Transaction Publishers, pp.199-211.

Internet Archive http://www.archive.org/

Masterman, L. (1997). A Rational for Media Education. In: Kubey, R. (Ed.) Media Literacy in the Information Age. New Brunswick (U.S.A.) and London (UK): Transaction Publishers, pp.15-68.

Potter, W.J. (2001). Media Literacy. Thousand Oaks – London: Sage Publication, 423 p.

Silverblatt, A. (2001). Media Literacy. Westport, Connecticut – London: Praeger, 449 p.

Worsnop, C. (1994). Screening Images: Ideas for Media Education. Mississauga: Wright Communication, 179 p.

Фильмография

Небо зовёт. СССР, 1959. К/ст. им. А. Довженко. Премьера: 12 сентября 1959.

Режиссеры: Александр Козырь, Михаил Карюков. Сценаристы: Евгений Помещиков, Алексей Сазонов, Михаил Карюков. Оператор Николай Кульчицкий. Композитор Юлий Мейтус. Художник Юрий Швец. Актеры: Иван Переверзев, Александр Шворин, Константин Барташевич, Гурген Тонунц, Валентин Черняк и др.

Битва за пределами Солнца / Battle Beyond the Sun. США, 1962.

Режиссер Френсис Форд Коппола (в титрах под псевдонимом Thomas Colchart).

Актеры: Linda Barrett, Frederick Farley и актеры из фильма «Небо зовет» .

Американская версия фильма «Небо зовет» (1959).

Планета бурь. СССР, 1961. Ленинградская к/с научно-популярных фильмов. Премьера: 14 апреля 1962.

Режиссер Павел Клушанцев. Сценаристы: Александр Казанцев, Павел Клушанцев. Оператор Аркадий Климов. Композиторы: Иоганн Адмони, Александр Чернов. Художники: Вячеслав Александров, Михаил Цыбасов.

Актеры: Владимир Емельянов, Геннадий Вернов, Георгий Жжёнов, Кюнна Игнатова, Юрий Саранцев, Георгий Тейх и др.

Путешествие на доисторическую планету / Voyage to the Prehistoric Planet. США, 1965 (первая американская версия «Планеты бурь»). Премьера в США – 1 августа 1965.

Режиссер и сценарист Curtis Harrington (под псевдонимом John Sebastian). Продюсеры: George Edwards, Roger Corman. Оператор американских досъемок Vilis Lapenieks. Актеры: Basil Rathbone, Faith Domergue, основные актеры из «Планеты бурь» под американизированными псевдонимами (кроме К.Игнатовой).

Путешествие на планету доисторических женщин / Voyage to the Planet of Prehistoric Women. США, 1968 (вторая американская версия «Планеты бурь»).

Режиссер Peter Bogdanovich. Продюсеры Norman D. Wells, Roger Corman. Сценарист Henry Ney. Оператор американских досъемок Flemming Olsen. Актеры: Mamie Van Doren, Mary Marr, Paige Lee, основные актеры из «Планеты бурь» под американизированными псевдонимами (кроме К.Игнатовой).

обсуждение >>