Кинематограф остается эффективным средством влияния (в том числе и политического, идеологического) на аудиторию. Следовательно, изучение трансформации образа России на западном экране сегодня по-прежнему актуально. Среди задач, поставленных в монографии, - определение места и роли темы трансформации образа России в западном кинематографе с 1946 (старт послевоенной идеологической конфронтации) по 1991 (распад Советского Союза) годы в сравнении с тенденциями современной эпохи (1992-2010); изучение политического, идеологического, социального, культурного контекста, основных этапов развития, направлений, целей, задач, авторских концепций трактовки данной темы на западном экране; классификация и сравнительный анализ идеологии, моделей содержания, модификаций жанра, стереотипов западного кинематографа, связанного с трактовками образа России.

Для исследователей в области политологии, культурологии, киноведения, медиакультуры, социологии, преподавателей, аспирантов и студентов вузов гуманитарных ециальностей.

Содержание

Введение.

1. Динамика кинопроизводства западных фильмов, связанных с советской/российской тематикой

2. Образ России на западном экране в эпоху идеологической конфронтации (1946-1991): от эпохи позднего сталинизма к эпохе «оттепели», от эпохи «разрядки» и «стагнации» до эпохи «перестройки»

2.1. Пять медийных мифов времен идеологической конфронтации

2.2. Краткая история «идеологической борьбы» на экране (1946-1991 годы)

2.3. Кинематографические стереотипы эпохи «идеологической конфронтации» (1946-1991)

2.4. Идеологический, структурный анализ трактовки образа России на западном экране в эпоху идеологической конфронтации (1946-1991) (на примере фильма Т.Хэкфорда «Белые ночи»)

3. Образ России на западном экране: современный этап (1992-2010)…

3.1. Медийные мифы пост-коммунистических времен (1992-2010)

3.2. Краткая история трансформации российской тематики на западном экране: 1992-2010 годы

3.3. Кинематографические стереотипы российской темы на западном экране в современную эпоху (1992-2010 годы)

3.4. «Индиана Джонс и Храм хрустального черепа» Стивена Спилберга как пародийная трансформация медийных стереотипов «холодной войны» в рамках массовой/популярной культуры XXI века

3.5. Идеологический, структурный анализ трактовки образа России на западном экране в постсоветскую эпоху (1992-2010) (на примере фильма «Душка» Й.Стеллинга)

Заключение

Приложения

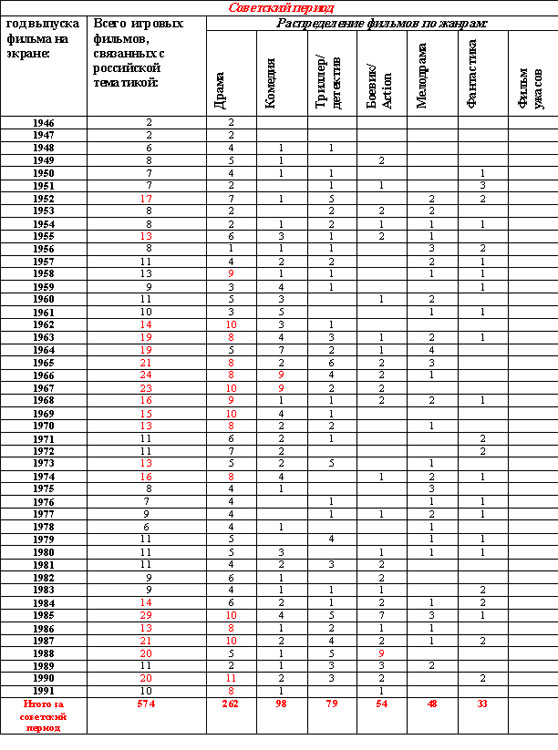

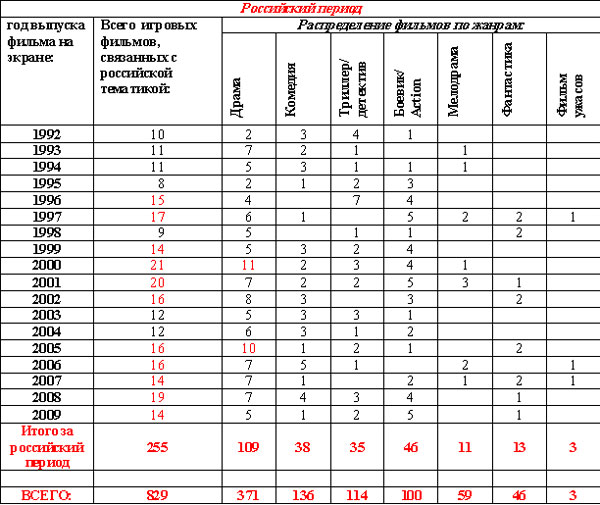

Прил. 1. Цифровые данные по западным игровым фильмам, связанным с российской тематикой (1946-2009)

Прил. 2. Цифровые данные по жанрам западных игровых фильмов, связанных с российской тематикой (1946-2009)

Прил. 3. Цифровые данные по западным игровым фильмам, связанным с советской/российской тематикой и советским

фильмам на западную тему (1946-1991)

Прил. 4. Ключевые даты и политические события в мире, важные для развития российско-западных отношений (1946-2009)

Прил. 5. Образ Запада на российском экране в эпоху «холодной войны»: эскизы.

Прил.5.1. «Тайна двух океанов» - роман и его

экранизация: идеологический и структурный анализ

Прил.5.2. «Человек-амфибия» - роман и его экранизация:

анализ культурной мифологии медиатекста

Прил. 5.3. «Случай с ефрейтором Кочетковым» (1955) и его

ремикс «Сады скорпиона» (1991)

Прил. 6. Фильмография (829 фильмов) по теме трансформации образа России на западном экране (1946-2009)

Коротко об авторе

Введение

Политические, идеологические, исторические, социокультурные аспекты эпохи «холодной войны» в целом довольно часто становились предметом исследования

[Печатнов, 2006; Рукавишников, 2000; Холодная война…, 2003; Keen, 1986; LaFeber, 1990; Levering, 1982 и др.]. Что касается трактовки образа России на западном экране, то, исходя из трудов отечественных и зарубежных ученых

[Власов и др., 1997, Гинзбург, Зак, Юренев и др., 1975; Грошев, Гинзбург, Лебедев, Долинский и др., 1969; Туровская, 1993; 1996; 2003; Фомин, 1996; Юренев, 1997; Douglas, 2001; Hess, 2003 и др.], можно сделать вывод, что тема трансформации образа России в западном кинематографе от эпохи «холодной войны» (1946-1991) до современной эпохи (1992-2010) все еще остается малоизученной.

Западные исследователи опубликовали немало книг и статей об «образе врага» (т.е. России) в эпоху «холодной войны». К примеру, в монографии американских политологов М.Страды и Х.Тропера

[Strada, and Troper, 1997] проанализирован ряд американских фильмов на тему «холодной войны» и сделан точный вывод о том, что «хамелеоноподобное» изображение русских в голливудском кинематографе часто меняло цвет – «то красный, то розовато-красный, то белый или синий – в зависимости от изменений внешней политики»

[Strada, Troper, 1997, p.200]. Однако эти авторы, во-первых, не ставили перед собой цель сравнительного анализа кинообраза России советского и постсоветского периодов, а, во-вторых, анализировали не в целом западные, а только американские медиатексты.

Кинематограф (благодаря телепоказам, видео и DVD) остается эффективным средством влияния (в том числе и политического, идеологического) на аудиторию. Следовательно, изучение трансформации образа России на западном экране сегодня по-прежнему актуально. Среди задач настоящего исследования - определение места и роли темы трансформации образа России в западном кинематографе с 1946 (старт послевоенной идеологической конфронтации) по 1991 (распад Советского Союза) годы в сравнении с тенденциями современной эпохи (1992-2010); изучение политического, идеологического, социального, культурного контекста, основных этапов развития, направлений, целей, задач, авторских концепций трактовки данной темы на западном экране; классификация и сравнительный анализ идеологии, моделей содержания, модификаций жанра, стереотипов западного кинематографа, связанного с трактовками образа России.

Методология исследования основана на ключевых философских положениях о связи, взаимообусловленности и целостности явлений действительности, единства исторического и социального в познании, на теории диалога культур М.Бахтина-В.Библера. Исследование опирается на исследовательский содержательный подход (выявление содержания изучаемого процесса с учетом совокупности его элементов, взаимодействия между ними, их характера, обращения к фактам, анализа и синтеза теоретических заключений и т.д.), на исторический подход - рассмотрение конкретно-исторического развития заявленной темы в западном кинематографе.

Для этого используются как методы теоретического исследования: классификация, сравнение, аналогия, индукция и дедукция, абстрагирование и конкретизация, теоретический анализ и синтез, обобщение, моделирование; так и методы эмпирического исследования: сбор информации, касающейся тематики исследования. Эффективность такого рода методов была доказана как западными

(Р.Тейлор, Д.Янгблад, А.Лаутон и др.), так и российскими

(Н.М.Зоркая, Э.А.Иванян, М.И.Туровская, А.О.Чубарьян и др.) исследователями.

Известно, что трактовка медиатекстов изменчива и часто подвержена колебаниям курсов политических режимов. После пика идеологической конфронтации эпохи позднего сталинизма и пика маккартизма (1946-1953), когда в экранных «образах врага» преобладал взаимный злой гротеск, «оттепель» конца 1950-х – первой половины 1960-х годов повлияла на ситуацию идеологической конфронтации в медиасфере в сторону более правдоподобного изображения «вероятного противника». А политических поводов для идеологической и медийной конфронтации всегда хватало, что не раз отмечалось как западными, так и российскими исследователями

[Jones, 1972; Keen, 1986; LaFeber, 1990; Levering, 1982; Shlapentokh, 1993; Small, 1980; Strada, 1989; Strada and Troper, 1997; Whitfield, 1991; Иванян, 2007; Климонтович, 1990; Ковалов, 2003; Туровская, 2003]. При этом каждая из противостоящих сторон выбирала более выгодные для себя факты, обходя стороной «темные пятна».

Отсюда понятно, что в советской научной и публицистической литературе, посвященной теме «идеологической борьбы на экране»

[см. например: Ашин, Мидлер, 1986, с.83; Баскаков, 1981, с.16-17; Кокарев, 1987, с.5-6; Комов, 1982, с.13; Кукаркин, 1985, с.377], бушевал бурный поток гневных обличений пороков буржуазного кинематографа, как, впрочем, и западного мира в целом. При этом «для создания выгодной руководству СССР информационной реальности у пропагандистов были все предпосылки и условия: опыт, монополия государства на средства массовой информации и саму информацию, доверие граждан к властям и газетным сообщениям, низкий уровень политической культуры и грамотности части населения, традиционное недоверие к Западу»

[Фатеев, 1999].

Правда, и в трудах более либерально настроенных киноведов советской эпохи

[Долматовская, 1976, с.221-223; Капралов, 1984, с.379; Карцева, 1987, с.199-201; Соболев, 1975, с.18] довольно часто встречались однозначные пассажи, рассчитанные на советских зрителей, никогда в жизни не видевших антисоветских фильмов, и никогда не пытавшихся выйти на уровень сравнительного анализа медийных стереотипов «по обе стороны железного занавеса».

Впрочем, эволюция интерпретаций западных кинотекстов советской и российской критикой – тема для отдельного исследования. В этой книге нас в первую очередь интересует образ России, увиденный западным «киновзглядом».

Глава 1. Динамика кинопроизводства западных фильмов, связанных с советской/ российской тематикой

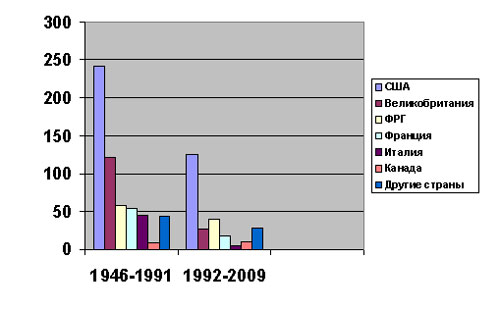

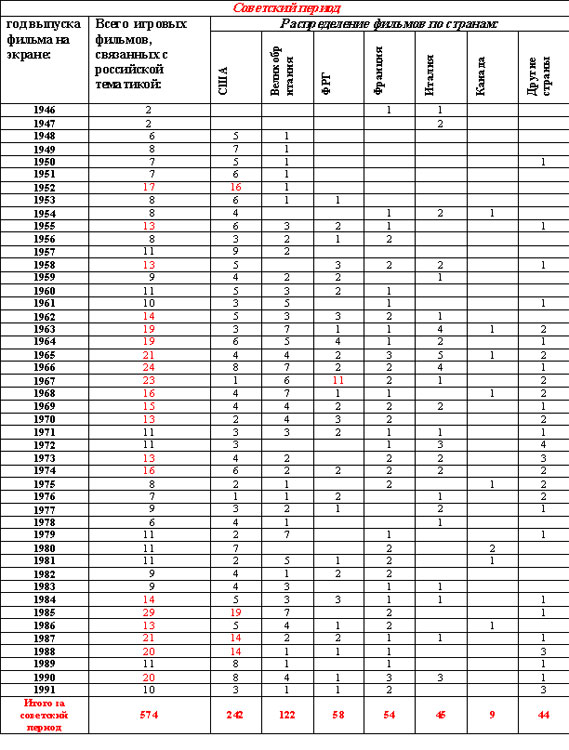

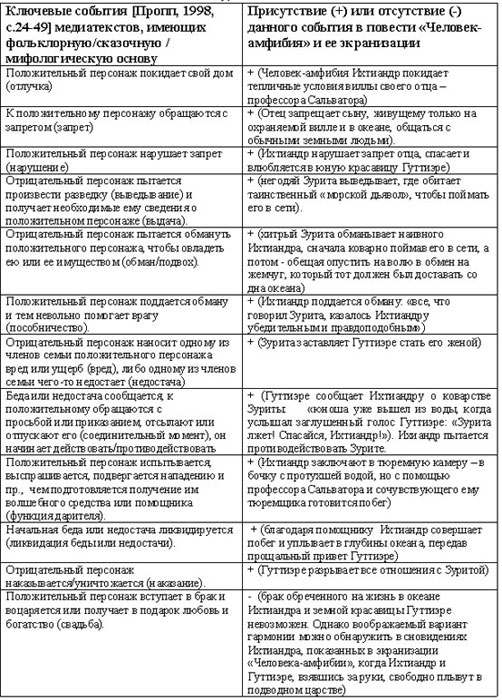

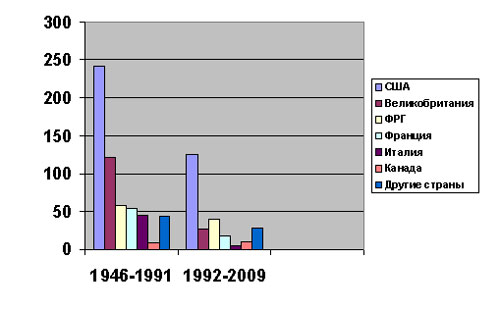

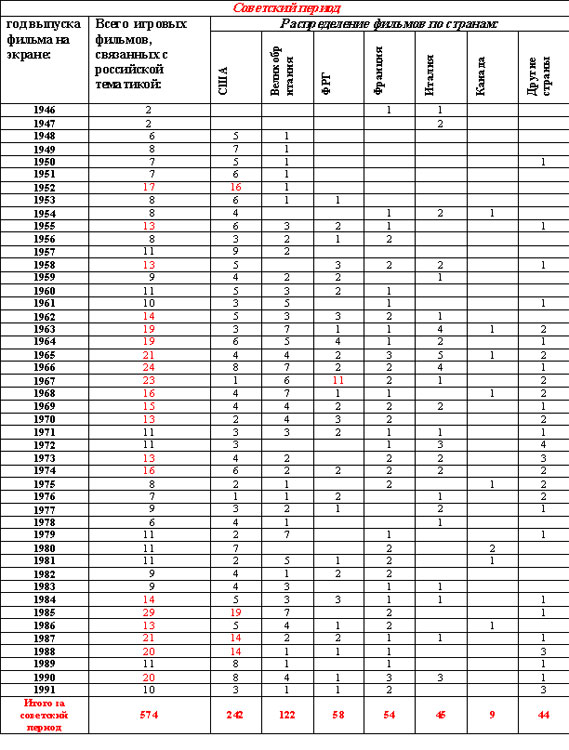

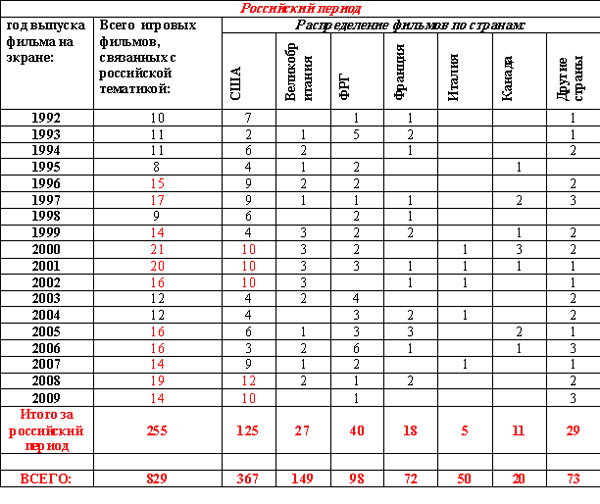

Проследим динамику производства фильмов советской/российской тематики в ведущих западных странах (США, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии и др.) с 1946 по 2009 годы. В этот период на Западе было поставлено около 830 игровых западных фильмов, связанных с российской тематикой. Конечно, в таблицах 1 и 2 (см. приложение) учтены наиболее заметные игровые ленты; к ним можно добавить сотни документальных кино/телефильмов и теле/радиопередач.

В своей монографии «Друг или враг?» М.Страда и Х.Тропер утверждают, что

«c 1946 по 1962 год русская тема входила в список тех, что Голливуд предпочитал не касаться: за этот период там было снято лишь 16 фильмов, то есть в среднем одна лента в год» [Strada, Troper, 1997, p.76]. Наше исследование (см. таб.1 в приложении) показало, что эта цифра сильно занижена: на самом деле в этот период Голливуд обращался к русской теме как минимум 89 раз, то есть в год выпускалась в среднем не один, а пять фильмов о России/СССР и с русскими персонажами. При этом только в одном 1952 году российская тема была так или иначе затронута в 16 фильмах.

При этом соотношение между западными игровыми фильмами, связанными с советской/российской тематикой, и советскими фильмами на западную тему в 1946-1991 (подробнее см. приложение) таково: 574 западных (из них – 242 американских и 122 - британских) на 128 советских.

В таблице 1 (см. приложение), приводятся подробные (по каждому году) цифровые данные по западным игровым фильмам, связанным с советской/российской тематикой, по ним можно легко проследить пики интереса к СССР/России, в значительной степени связанные с ключевыми датами политических событий в мире, важными для развития российско-западных отношений (см. приложение).

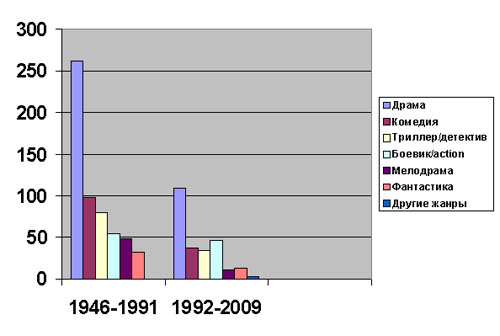

Если свести данные обширной таблицы 1 (см. приложение) в диаграмму 1, то она будет выглядеть следующим образом:

Диаграмма 1. Соотношение числа западных игровых фильмов, связанных с советской/российской тематикой, распределенных по отдельным странам.

То есть даже по упрощенной диаграмме 1 можно проследить, что в период с 1946 по 2009 США доминировали по числу фильмов, связанных с российской тематикой (что, впрочем, соответствует и общему масштабу вклада США в мировое фильмопроизводство), вдвое опережая Великобританию и с еще большим разрывом - ФРГ, Францию, Италию и Канаду.

При этом надо отметить, что, в отличие от США, в Италии и Франции из-за сильного влияния национальных коммунистических партий в первое послевоенное десятилетие антисоветские и антикоммунистические фильмы практически не снимались. По аналогичным причинам там был крайне ограничен и прокат американских антикоммунистических фильмов. Более того, если на экраны Франции и попадали такого рода ленты (к примеру,

«Дипломатический курьер»), то они дублировались на французский язык так, чтобы в тексте не была понятна национальная и государственная принадлежность врагов/шпионов

[Lacourbe, 1985, p.20-21].В находившейся в фарватере американской политики Великобритании ситуация была, конечно, иная, но и тут «некоторые кинопроизводители, возможно, отказались от бурного антикоммунистического наступления по политическим причинам. Антисоветскому консенсусу в послевоенной Великобритании препятствовал ряд факторов, включая симпатию к советским мнениям о безопасной Западной границе, американскую ненадежность и веру некоторых левых в потенциальную совместимость коммунизма и социал-демократии»

[Shaw, 2006, p.27].

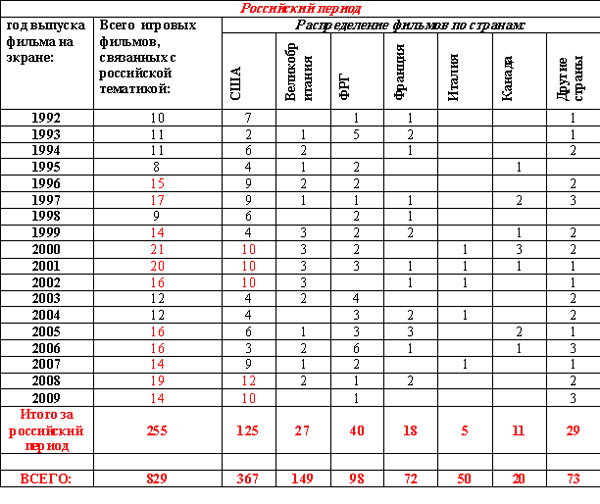

Данные таблицы 1 (см. приложение) показывают, что пики западного интереса к советской/русской теме на экране пришлись на 1952 (17 фильмов), 1955-1958 (в среднем 11 фильмов ежегодно), 1962-1974 (в среднем по 16 фильмов ежегодно), 1984-1990 (в среднем по 16 фильмов ежегодно) годы. А с 1996 года этот интерес стал поддерживаться на стабильно высоком уровне (в среднем - около 15 фильмов ежегодно). Однако если сравнить 45-летний период с 1946 по 1991 с 17-летним периодом с 1992 по 2009 год, обнаруживается отчетливая тенденция «среднестатистического» увеличения доли западных фильмов о России и с персонажами российского происхождения. С 1946 по 1991 годы такого рода лент выпускалось в среднем по 12 в год, в то время как с 1992 по 2009 – 14.

Безусловно, производство игровых фильмов существенно отличается от процесса создания медиатекстов в прессе, на радио и телевидении и, тем паче, - в интернете, по оперативности отражения текущих мировых событий: от сценарного замысла до его экранного воплощения и выхода к широкой аудитории проходит, как правило, год-два, а то и больше. Ясно, что игровой кинематограф не мог оперативно – в течение нескольких дней, недель или месяцев - отреагировать ни на Фултонскую речь Черчилля (1946), ни на вторжение советских войск в Афганистан (1979).

Отсюда понятно, почему максимальное количество конфронтационных фильмов пришлось, например, не на омраченную началом войны в Афганистане эпоху 1979-1983 годов, а на 1985 год, когда после последовательной смерти трех престарелых советских лидеров (Л.И.Брежнева, Ю.В.Андропова и К.У.Черненко) к власти в СССР пришел новый, «перестроечно» настроенный и относительно молодой в ту пору М.С.Горбачев, идеи которого (да и он сам) вскоре стали весьма популярны на Западе.

Впрочем, сравнительный анализ данных таблицы 1 - «Цифровые данные по западным игровым фильмам российской тематики (1946-2009)» и таблицы 4 - «Ключевые даты и политические события в мире, важные для развития российско-западных отношений (1946-2009)» (см. приложение), показывает и вполне обоснованную связь уменьшения взаимной «киноконфронтации» после того, как в июне 1973 года был заключен договор о контактах, обменах и сотрудничестве между СССР и США: пик «холодной войны» на экранах 1973-1974 годов (от 13 до 16 фильмов в год) сменился в 1975-1978 годах падением интереса к советской/русской тематике (от 6 до 9 фильмов в год).

И, наоборот, повышенный интерес Запада к российской/советской теме с 1962 по 1970 годы отчетливо зависел от ключевых политических событий тех лет – гонки вооружений и карибского кризиса

(«Красный кошмар», 1962; «Доктор Стренчлав», 1964; «Система безопасности», 1964, «Семь дней в мае», 1964; «Русские идут! Русские идут!», 1966 и др.), космических программ

(«Мышь на Луне», 1963 и др.), создания берлинской стены

(«Побег из Восточного Берлина», 1962; «Берлинский поезд остановлен», 1964; «Берлин, место встречи шпионов», 1966; «Похороны в Берлине», 1966 и др.), вторжения советских войск в Чехословакию (серия документальных фильмов и телепередач) и т.д., а в 1984-1990 годах – от афганской войны и «перестройки» в СССР.

При этом положительных портретов русских в Голливуде было всегда меньше, чем отрицательных. Например, М.Страда и Х.Тропер подсчитали, что с 1946 по 1991 год отрицательный и так называемый «смешанный»/амбивалентный образ России можно было усмотреть в общей сложности в 71% американских игровых фильмов

[Strada, Troper, 1997].

В среднем с 1946 по 2009 года на Западе ежегодно снималось примерно по 13 фильмов (из них 6 - американских), связанных с советской/русской темой (кстати, число советских фильмов на американскую/западную тему с 1946 по 1991 годы было в 4,5 раза меньше западной «кинороссики»). Однако, если исключить многочисленные западные экранизации русской классики и сравнить число только американских и советских фильмов с открыто конфронтационными сюжетами, окажется что на 130 лент производства СССР приходилось примерно столько же картин США. В отдельные временные периоды доминировало производство то антизападных, то антисоветских лент. В остальное время соблюдался некий идеологический «паритет».

Начиная с 1992 года ситуация с «паритетом» резко изменилась: Запад по-прежнему сохранил повышенный интерес к российской тематике (255 фильмов с 1992 по 2009 годы, из них – 125 – американских), в том время, как российский кинематограф в основном сконцентрировался на «домашних» проблемах, коих, к слову, было немало…

Правда, и сегодня «иметь непредвзятый образ России американцам мешает глубоко укоренившееся чувство превосходства. Средства массовой информации дают скорее отрицательный образ России, кроме того, их интересуют, в первую очередь, выборы, здоровье президента (как тут не вспомнить гротескную комедию

«Вытаскивая Бориса» Р.Споттисвуда о том, как американские имиджмейкеры помогли больному и потерявшему чувство реальности Б.Н.Ельцину выиграть президентские выборы 1996 года – А.Ф.), борьба за власть, возможность возврата к коммунизму, война на периферии России или русская мафия»

[Мосейко, 2009, с.29].

Возвращаясь к анализу диаграммы 1, можно обнаружить, что в период с 1992 по 2009 год ФРГ вышла на второе место по «кинороссике», оттеснив Великобританию, уверенно занимавшую вторую позицию в 1946-1991 годах. Думается, такой интерес немецких кинематографистов к русской тематике связан не только с объединением Германии и драматическим прошлым взаимоотношений русского и немецкого народов, но и с тем, что в 1990-х – начале XXI века на берлинских и мюнхенских студиях появилось немало российских эмигрантов, заинтересованных в создании «кинороссики».

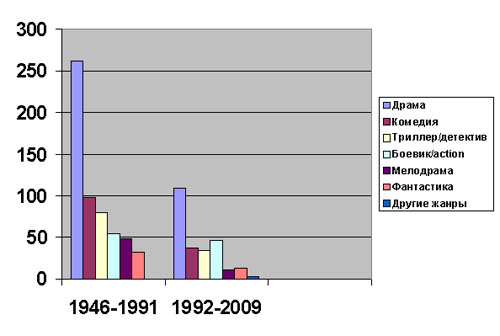

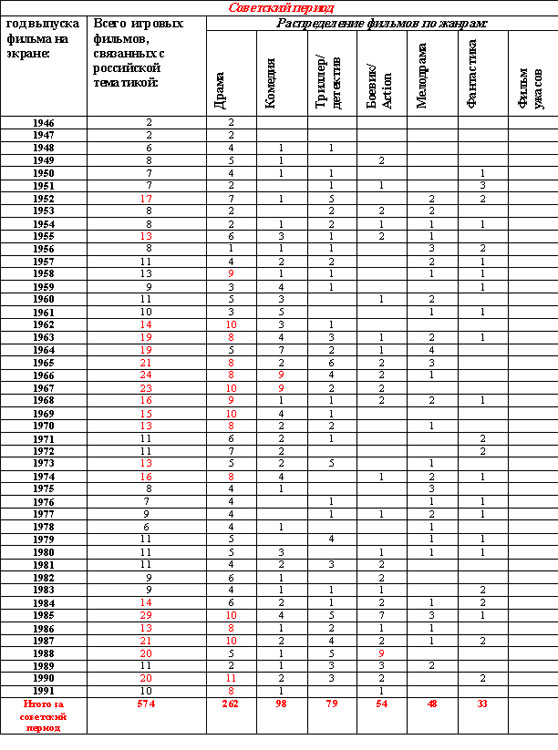

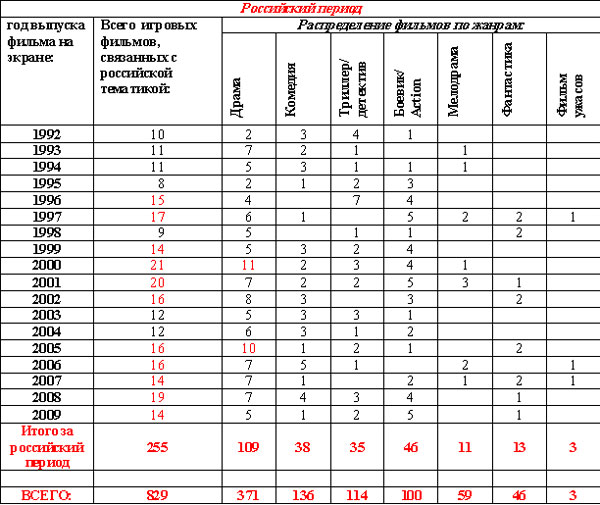

Интересно также проследить, как изменялось соотношение числа западных игровых фильмов, связанных с советской/российской тематикой, распределенных по жанрам. Как видно из диаграммы 2, в жанровом отношении в период с 1946 по 2009 год в западной «кинороссике» доминировали: драмы (371), комедии (136), триллеры и детективы (114), боевики (100) и мелодрамы (59). На предпоследнем месте среди жанров оказалась фантастика (46), хотя в отдельные периоды истории - во времена ядерной конфронтации начала 1950-х и начала космической эры (1957-1963) - фильмы фантастического жанра занимали довольно значительное место в репертуарной сетке.

С более подробными данными о жанровом распределении западных фильмов, связанных с российской тематикой, можно познакомиться в таблице 2 (см. приложение).

Диаграмма 2. Соотношение числа западных игровых фильмов, связанных с советской/российской тематикой, распределенных по жанрам.

Доминанта драмы вполне объяснима – не только конфронтационные сюжеты, но и многочисленные экранизации русской классики воплощались именно в драматическом жанре. Сравнивая данные таблиц 2 и 3 (см. приложение) с составленной нами фильмографией западной «кинороссики» 1946-2009 годов, можно увидеть, что комедий на русскую тему становилось больше именно в годы относительной разрядки военного противостояния (1964-1967), в том время, как экранизации русской классики, начиная с 1958 по 1975 распределялись по годам более-менее равномерно (от 5 до 9 экранизаций ежегодно (при этом, правда, мы не учитывали экранизации, действие которых переносилось из России в США или Западную Европу).

Ощутимое снижение числа западных экранизаций русской классики (в среднем до двух-трех ежегодно) стало наблюдаться в период нового витка военного противостояния первой половины 1980-х, а затем в эпоху «перестройки», когда западная «россика» стремились быть максимально актуальной по отношению к событиям в России.

Лидером по числу западных экранизаций до сих пор остается А.П.Чехов – его произведения становились основой для кино/телеверсий около 200 раз. Охотно зарубежные кинематографисты обращались и к прозе Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого – на каждого из них приходится свыше 100 западных экранизаций. Затем идут экранизации произведений А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Н.С.Тургенева (свыше 50 на каждого).

У А.П.Чехова чаще всего экранизировались пьесы. У Ф.М.Достоевского – романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» и «Бесы». У Л.Н.Толстого – «Анна Каренина» и «Война и мир». У Н.В.Гоголя - «Ревизор» и «Женитьба». Творчество А.С.Пушкина представлено на Западном экране в основном в виде киноопер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».

Всего с 1946 по 2009 год на Западе было снято не менее 200 экранизаций русской классики, что составило четвертую часть от общего числа фильмов о России и с русскими персонажами. И этот не случайно, так как еще «с конца XIX века произведения Н.Гоголя, Ф.Достоевского, Л.Толстого, А.Чехова прочно вошли в духовную культуру Запада, в западную ментальность XX века. Их герои стали знаками, эмблемами русского национального характера, русской души, во многом они маркировали образ России. В русском романе и в русской культуре вообще западные (а позже и восточные) национальные культуры находили идеи, образы, проблемные коллизии, созвучные времени, конкретным обстоятельствам и запросам этих культур. «… особенно острыми стали ощущения недостатка духовности, десарализации мира, отчуждения и потерянности человеческой личности в модернизирующемся мире. В русской культуре западная культура обнаружила глубокие духовные смыслы, поиск абсолютных ценностей, трагические глубины человеческой личности, открыла для себя богатство русско-восточных традиций»

[Мосейко, 2009, с.24].

В задачи нашего исследования не входил анализ трактовки образа России в киноискусстве стран Восточной Европы и Балтии, однако, стоит отметить, что начиная с 1990-х годов кинематограф этих государств все чаще обращается к российской тематике. Как правило, это драматические истории о самых болезненных и трагических страницах нашего совместного прошлого (самый яркий пример -

«Катынь» А.Вайды). Удивляться этому не приходится: вырвавшись из плена «социалистического лагеря», восточно-европейские страны получили возможность открыто критиковать российскую политику – как в историческом, так и в современном контексте, что не могло не отразиться на кинематографических образах бывшего «Большого Брата»…

Глава 2. Образ России на западном экране в эпоху идеологической конфронтации (1946-1991): от эпохи позднего сталинизма к эпохе «оттепели», от эпохи «разрядки» и «стагнации» до эпохи «перестройки».

2.1. Пять медийных мифов времен идеологической конфронтации

Эпоха «холодной войны» и идеологической конфронтации между Западом и СССР породила немало мифов на так называемом «бытовом уровне».

Миф первый: для западных кинематографистов в «идеологической борьбе» главной была антисоветская, антикоммунистическая направленность.

Конечно, антисоветизм западного экрана играл важную роль в холодной войне, однако не стоит забывать, что во все времена политика Запада во многом была антироссийской, и всякое усиление России (экономическое, военное, геополитическое) воспринималось как угроза Западному миру. Эту тенденцию можно проследить и во многих западных художественных произведениях – как до возникновения СССР, так и после его распада. Точно также антибуржуазная/антикапиталистическая направленность советских фильмов на зарубежную тему вполне сочеталась с традиционными для России антизападными мотивами…

Миф второй: известные мастера старались быть выше «идеологической борьбы», поэтому идейная конфронтация стала уделом ремесленников класса «Б».

Даже поверхностный взгляд на фильмографию (см. приложение) времен экранной конфронтации 1946-1991 годов легко опровергает этот тезис. Как с западной стороны, так и с советской стороны в процесс «идеологической борьбы» были вовлечены такие известные режиссеры, как Коста-Гаврас, Дж.Лоузи, С.Люмет, С.Пенкинпа, Б.Уалдер, П.Устинов, А.Хичкок, Дж.Хьюстон, Дж.Шлезингер, Г.Александров, А.Довженко, М.Калатозов, М.Ромм и, конечно же, десятки знаменитых актеров самых разных национальностей.

Миф третий: советская цензура запрещала все произведения с участием западных авторов, имевших отношение к созданию хоть одного антисоветского медиатекста.

На деле советская цензура запрещала произведения в основном тех деятелей западной культуры (например, И.Монтана и С.Синьоре после выхода их совместной работы в «Признании»), которые, помимо участия в «конфронтационных» произведениях, открыто и наступательно занимали антисоветскую позицию в реальной политической жизни. Съемки в фильмах антисоветской направленности Б.Андерсон, Р.Бартона, И.Бергман, К.-М.Брандауэра, Ю.Бриннера, Л.Вентуры, А.Делона, М.Кейна, Ш.Коннери, Ф.Нуаре, П.Ньюмена, Л.Оливье, Г.Пека, М.Пикколи, М. фон Сюдова, Г.Фонды и многих других знаменитостей никоим образом не отразились на прокате в Советском Союзе «идеологически нейтральных» произведений с их участием. Более того, некоторых из этих мастеров даже приглашали в совместные советско-западные постановки. Другое дело, что их идеологические «шалости» замалчивались в советской прессе. Видимо, тогдашнее кремлевское руководство хорошо понимало, что если запрещать все фильмы, книги и статьи «проштрафившихся» западных деятелей культуры, то скоро в советских библиотеках и кинотеатрах возник бы супердефицит зарубежных медиатекстов в целом…

Миф четвертый: западные антисоветские медиатексты всегда были правдивее советских антизападных опусов.

Здесь опять-таки медиатекст медиатексту рознь. Да, на фоне некоторых антизападных поделок

(к примеру, «Серебристой пыли» А.Роома или «Заговора обреченных» М.Калатозова), «Николай и Александра» Ф.Шеффнера и

«Убийство Троцкого» Дж.Лоузи куда более правдивы и убедительны. Однако антисоветские боевики

«Красный рассвет» или «Америка» выглядят, мягко говоря, неправдоподобно даже по сравнению с советским милитаристским боевиком

«Одиночное плавание», ставшим своего рода контр-реакцией на победный пафос американского «Рембо»…

Миф пятый: «конфронтационные» медиатексты художественно настолько слабы, что не заслуживают ни внимания, ни критического анализа.

В этом отношении можно сказать следующее. С одной стороны среди медийных продуктов «холодной войны» можно обнаружить не так уж мало значительных в художественном отношении произведений

(«Я – Куба» М.Калатозова, «Мертвый сезон» С.Кулиша, «Убийство Троцкого» Дж.Лоузи, «Красные» У.Битти, «1984» М.Редфорда и др.). А с другой – никакой метод не может быть признан исчерпывающим для анализа медиатекста, «поскольку даже самый примитивный фильм является многослойной структурой, содержащей разные уровни латентной информации, обнаруживающей себя лишь во взаимодействии с социально-политическим и психологическим контекстом. … как бы тенденциозен – или, напротив, бесстрастен – ни был автор фильма, он запечатлевает гораздо больше аспектов времени, чем думает и знает сам, начиная от уровня техники, которой он пользуется, и кончая идеологическими мифами, которые он отражает»

[Туровская, 1996, с.99].

2.2.Краткая история «идеологической борьбы» на экране (1946-1991 годы)

Под холодной войной обычно понимается «тотальное и глобальное противостояние двух сверхдержав в рамках биполярной системы международных отношений. Предпосылки холодной войны заключались в принципиальном различии социально-экономических и политических систем ведущих мировых держав после разгрома блока агрессоров: тоталитарный политический режим с элементами личной диктатуры и сверхцентрализованная плановая экономика, а одной стороны, западная либеральная демократия и рыночная экономика – с другой»

[Наринский, 2006, с.161]. В значительной степени холодная война была также обусловлена «политическим и социальным развитием так называемого «третьего мира» (деколонизация, революции и пр.)»

[Westad, 2007, p.396], и каждый из противников стремился любыми способами расширить зону своего влияния в Африке, Азии и Латинской Америке.

При этом, конечно, противостояние России (в любые времена и при любых режимах) и Запада (также в любые времена и при любых режимах) было связано и с куда более глубинными причинами.

Здесь я полностью согласен с Я.Г.Шемякинам: «противоречивость цивилизационного статуса России находит прямое отражение в противоречивости ее восприятия на Западе: налицо столкновение различных оценок, превратившихся в инвариантный фактор динамики подобного восприятия. В целом Россия всегда одновременно и притягивала, и отталкивала Запад. Один из факторов притяжения – общность исторических истоков, нашедшая свое конкретное выражение в индоевропейских языковых корнях, праиндоевропейской мифологической основе и христианских истоках. Все это вместе взятое создает, несомненно, общее символическое поле, в рамках которого и осуществляются многообразные контакты «Россия-Запад». Однако действие данного фактора чаще всего перекрывалось в истории острым ощущением (а часто и осознанием) цивилизационной чуждости России Западу, ее инаковости, что было, несомненно, сильным фактором отталкивания. … особо раздражала чуждость несмотря на похожесть, воспринимавшаяся как внешняя оболочка, под которой таилось нечто иное, неевропейское»

[Шемякин, 2009, с.19-20]. При этом чем сильнее и значимее становилась Россия, тем сильнее становилась ее идеологическая (а в последние столетия и медийная) конфронтация с Западными миром (что, в частности, и произошло после 1945 года, когда всем стало ясно, что победивший нацистскую империю Советский Союз обладает самой мощной военной силой в Европе).

Понятие «холодная война» тесно связано с такими понятиями, как «информационно-психологическая война», «идеологическая борьба», «политическая пропаганда», «идеологическая пропаганда», «пропаганда» (здесь и далее под «пропагандой» мы будем понимать целенаправленное регулярное медийное внедрение в массовое сознание той или иной идеологии для достижения того или иного намеченного социального эффекта) и «образ врага». По справедливому определению А.В.Фатеева, «образ врага» — идеологическое выражение общественного антагонизма, динамический символ враждебных государству и гражданину сил, инструмент политики правящей группы общества. … Образ врага является важнейшим элементом «психологической войны», представляющей собой целенаправленное и планомерное использование политическими противниками пропаганды в числе прочих средств давления для прямого или косвенного воздействия на мнения, настроения, чувства и поведение противника, союзников и своего населения с целью заставить их действовать в угодных правительству направлениях»

[Фатеев, 1999].

До сих пор существует мнение, что «в период «холодной войны»

[по-видимому, имеется в виду начальный период 1946-1955 годов – А.Ф.] русский вопрос обходился деятелями искусства стороной, однако на 1970-1990-е годы приходится много фильмов на русскую тему»

[Мосейко, 2009, с.30]. Не могу согласиться с таким утверждением. На самом деле эпоха «холодной войны» стала источником создания множества как антисоветских/антикоммунистических, так и антизападных/антибуржуазных фильмов, выпущенных на экраны в рамках указанного временного интервала (после того, как 5 марта 1946 года У.Черчилль произнес свою знаменитую Фултонскую речь, содержащую резкую критику политики СССР, а в августе-сентябре

1946 года по инициативе И.В.Сталина были приняты «антикосмополитические» постановления «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических театров и мерах по их улучшению» и «О выписке и использовании иностранной литературы»).

Взаимная идеологическая конфронтация велась на всех фронтах «холодной войны». С февраля 1947 года мюнхенский филиал радиостанции «Голос Америки» стал вести пропагандистские передачи на русском языке (которые с весны 1948 года Кремль приказал глушить всеми доступными техническими средствами). А в октябре 1947 года по инициативе сенатора Дж.Маккарти в вашингтонском Капитолии начались слушания по результатам расследования «антиамериканской и коммунистической деятельности» ряда известных деятелей американской культуры. Тогдашний президент Лиги кинопродюсеров Америки Э.Джонстон в студии РКО «рассказал своим слушателям, что после беседы с государственным секретарем Маршаллом, сенатором Ванденбергом и другими он пришел к совершенно твердому пониманию того, что необходимо было немедленно начинать официальную политику противопоставления своей мощи советской экспансии, подчеркнув, что эта политика должна встретить поддержку в кинофильмах, выпускаемых в США» [

Цит. по: Фатеев, 1999].

В аналогичном ключе развивались события и в СССР. П.Бабитский и Дж.Римберг подсчитали, что количество отрицательных киноперсонажей западного происхождения (без учета персонажей-немцев из фильмов о второй мировой войне), изображенных в советских фильмах с 1946 года по 1950 год, по сравнению с 1920-ми–1930-ми годами возросло втрое, достигнув 36-ти

[Babitsky and Rimberg, 1955, p.223]. С другой стороны, в 1946 году советский Комитет по кинематографии отобрал для массового проката в СССР всего 5 из 50 фильмов, предложенных ему дистрибьюторами американских компаний

[Иванян, 2007, с.248].

Более того, в апреле-мае 1949 года в СССР был разработан специальный «План мероприятий по усилению антиамериканской пропаганды на ближайшее время», предусматривавший «систематическое печатание материалов, статей, памфлетов, разоблачающих агрессивные планы американского империализма, антинародный характер общественного и государственного строя США, развенчивающих басни американской пропаганды о «процветании» Америки, показывающих глубокие противоречия экономики США, лживость буржуазной демократии, маразм буржуазной культуры и нравов современной Америки»

[План…, 1949]. Помимо всего прочего, внешняя угроза была «удобным оправданием внутренних неурядиц и противоречий в социально-экономическом и политическом строе, которые в иной ситуации могли восприниматься жителями СССР как свидетельство его несовершенства»

[Фатеев, 1999].

К созданию антизападных (в первую очередь – антиамериканских) фильмов были причастны как классики отечественного экрана - А.Довженко («Прощай, Америка!»), М.Калатозов («Заговор обреченных»), М.Ромм («Секретная миссия»), А.Роом («Серебристая пыль»), так и ныне забытые сценаристы и режиссеры. В этих пропагандистских лентах «практически все американские персонажи изображались шпионами, диверсантами, антисоветскими провокаторами»

[Иванян, 2007, с.274].

Особое значение в сюжетах «холодной войны» на экране придавалось мотиву безуспешных попыток соблазнения западными спецслужбами советских ученых. К примеру, в фильме Г.Рошаля

«Академик Иван Павлов» (1949) «изменник Петрищев приводит американца Хикса, предлагающего Павлову уехать в Америку. Хикс маскирует свой грязный бизнес излюбленным доводом космополитов — прислужников империализма: «Для человечества не важно, где вы будете работать». В гневном ответе Павлова звучит горячий патриотизм большого русского ученого: «Наука имеет отечество, и ученый обязан его иметь. Я, сударь мой, — русский. И мое отечество здесь, что бы с ним не было»

[Асратян, 1949].

Исследователь данного периода «холодной войны» М.И.Туровская верно отмечает, что медийное «превращение недавних союзников в «образ врага» осуществлялось сюжетно через тайную связь американцев (естественно, классово чуждых: генералов, сенаторов, бизнесменов, дипломатов) с нацистами, будь то «секретная миссия» переговоров о сепаратном мире, похищение патентов или изготовление химического оружия. Отождествление американцев с нацистами – единственная «тайна» всего пакета фильмов «холодной войны», а в

«Заговоре обреченных» восточно-европейские социал-демократы приравниваются уже, как абсолютному злу, к американцам»

[Туровская, 1996, с.100].

Парадоксально, но автор плакатно-антизападного, переполненного пропагандистскими штампами, примитивного по драматургии «Заговора обреченных» (1950) М.Калатозов всего через семь лет прославился гуманистическим шедевром «Летят журавли», получившим «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Но тогда, на пике идеологической конфронтации, М.Калатозов создал своего рода политический комикс, покадрово иллюстрирующий газетные передовицы «Правды» и «Красной звезды».

…В некой восточно-европейской стране (по всем приметам - Чехословакии) создан широкий альянс заговорщиков (националисты, католики, бывшие нацисты и примкнувшие к ним социал-демократы), идейно и финансово поддержанный США и их «югославскими приспешниками». Единственной силой, защищающей «подлинные интересы трудящихся», в этой стране оказываются, разумеется, коммунисты, твердо и бесповоротно ориентированные на Советский Союз (авторы даже не задумались над тем, насколько пародийно/разоблачительно звучит в фильме их лозунг: «Клянемся Сталину и советскому народу - беречь свободу и независимость нашей страны!»). Разогнав по большевицкому образцу 1917-1918 годов местный парламент, коммунисты легко одерживают победу над «обреченными» депутатами (избранными, между прочим, путем демократических выборов)…

В фильме были заняты многие известные актеры того времени (П.Кадочников, В.Дружников, М.Штраух и др.), потенциально способные сыграть объемные характеры. Однако в данном случае от них требовалось иное – жестко акцентированный гротеск и пафос. И надо сказать, с этой задачей они справились отменно: в «Заговоре обреченных» нет ни одного живого, мало-мальски очеловеченного персонажа… Вот, к примеру, вполне точно описанная одним из самых авторитетных советских киноведов Р.Н.Юреневым трактовка роли католического кардинала знаменитым А.Вертинским: «капризные интонации, изощрённый жест, напыщенность князя римской церкви служат прикрытием для прожжённого диверсанта и заговорщика. Вертинский подчёркивает как бы два плана психологии кардинала: изысканность, аристократизм – сверху, и злобу, трусость – внутри»

[Юренев, 1951].

Вместе с тем, оценивая картину М.Калатозова в целом, Р.Н.Юренев делал стандартный для сталинской пропаганды вывод: это «произведение искусства, рассказывающее правду о борьбе свободолюбивых народов под руководством коммунистических партий с тёмными силами международной реакции, за строительство социализма. Фильм «Заговор обречённых» – правдивое и яркое произведение советского киноискусства – новый вклад в борьбу за мир, за свободу и независимость народов, за коммунизм»

[Юренев, 1951].

В этом контексте киновед М.С.Шатерникова вспоминает свои школьные впечатления (пришедшиеся на рубеж 1940-х-1950-х годов) от коллективного просмотра этого фильма: «Мы не задумывались. Все было понятно: империализм показал свое подлинное звериное лицо. О том, что происходило в Восточной Европе, нам сообщал фильм «Заговор обреченных» - тамошняя реакция при помощи американцев хотела поработить трудящихся, но те сорвали заговор и дружно проголосовали за коммунистов. Откуда нам было знать, что в жизни, а не в кино, развертывался несколько иной вариант?»

[Шатерникова, 1999].Так что свою политическую миссию в холодной войне «Заговор обречённых» отработал на все сто процентов…

Аналогичные медиатексты, но уже антисоветской направленности создавались во второй половине 40-х – первой половине 50-х годов XX века и на Западе, в первую очередь – в США («Железный занавес», «Берлинский экспресс», «Красный Дунай», «Я был коммунистом по заданию ФБР», «Военнопленный» и др.).

«Железный занавес» (1948) был своего рода знаковым медийным событием эпохи «холодной войны». В основе ленты были подлинные факты, связанные с историей советского дипломата Игоря Гузенко, попросившего политического убежища в Канаде. Помимо всего прочего, «фильм должен был изобразить изматывающую, напряженную жизнь советских граждан, в частности Гузенко, которых тиранят чиновники и спецслужбы»

[Rubenstein, 1979, p.39]. Воспользовавшись тем, что СССР в те годы еще не подписал международную Бернскую конвенцию об охране авторских прав, американцы обильно включили в фильм «контрафактную» музыку Дм.Шостаковича, С.Прокофьева. А.Хачатуряна, зазвучавшую с экрана в крайне нежелательном для Кремля идеологическом контексте…

Генеральный консул СССР в Нью-Йорке Я.Ломакин писал, что «фильм будет очень враждебен. Советские люди показаны отталкивающими, циничными и клевещущими на свою Родину. ... В связи с пред¬стоящим выпуском такого фильма, нам кажется, уже сейчас было бы целесообразно выступить в советской печати с рядом острых статей и развернуть атаку на голливудских реакционеров, поджигателей новой войны... наше острое и умелое выступление может подготовить зрителей для правильной оценки фильма и оказать положительное влияние на общественное мнение. С другой стороны, наша острая критика голливудских реакционеров и поджигателей войны окажет моральную помощь прогрессивным кругам в США и Канаде в их борьбе против реакции, против создания такого фильма» [Ломакин, 1947, л.242-246].

Признавая художественные слабости картины, американские киноведы Дж.Пэриш и М.Питтс даже спустя 30 лет после ее выхода на экран, были убеждены, что «Железный занавес» рассказывал о русском шпионаже в Канаде 1943 года, давая общественности мягкую трактовку грубой правде: красные агенты наводнили США»

[Parish & Pitts, 1974, p.25]. При этом «мягкость» трактовки проявилась в том, что хотя «Железный занавес» и стал «золотым рудником правой пропаганды, изображая в суровых красках безжалостных Красных и сочувствующих им, действия коммунистов были больше комичными, чем реальными» [Parish & Pitts, 1974, p.243].

Спустя шесть лет в Канаде сняли своего рода продолжение «Железного занавеса» -

«Операцию «Розыск» (1954). Лента особого успеха не имела, что, впрочем, не удивительно, так как «практически все фильмы (снятые в Северной Америке во второй половине 1940-х–1950-х годах – А.Ф.) ограничивались минимальной диалектикой в анализе коммунистической доктрины. ... почти все были коммерчески неудачны и презираемы как критикой, так и интеллигенцией»

[Lacourbe, 1985, p.20].

В 1949 году на экраны США вышел новый фильм о происках коммунистов -

«Красная угроза», главной целью которого «была настойчивая демонстрация расчетливой технологии убийств, разработанной Красными агентами, действующих в Америке»

[Parish & Pitts, 1974, p.389]. И хотя в фильмах об американских коммунистах русские персонажи, как правило, появлялись лишь в небольших эпизодах

[Strada, Troper, 1997, p.93], общая идеологическая направленность от этого не менялась.

Часто тематические параллели взаимной идеологической конфронтации были очевидны. Так, в фильме А.Файнциммера и В.Легошина (по сценарию С.Михалкова)

«У них есть Родина» (1949) советские агенты, преодолевая сопротивление британских спецслужб, возвращали на Родину патриотично настроенных русских детей, попавших после окончания второй мировой войны в оккупационную зону западных стран. Зато в

«Красном Дунае» (1950) Дж.Сидни советские граждане, оказавшиеся в западной оккупационной зоне Вены, не хотели вернуться на родину из-за боязни стать жертвами сталинских репрессий…

Несколько забегая вперед, отмечу, что в драме Дж.Ли Томпсона

«Перед наступлением зимы» (1969) возникла вариация сюжета из «Красного Дуная»: злобные советские «союзники» (к слову, показанные в фильме Томпсона весьма гротескно, на грани пародии) осенью 1945 требовали от английского майора депортации «перемещенных лиц» русского и восточноевропейского происхождения в зону советской оккупации в Австрии. А когда один из несчастных пытался бежать в лес, его мгновенно поражали меткие выстрелы советских снайперов…

В этом отношении весьма любопытна перекличка реальных событий по обе стороны «железного занавеса». Да, можно согласиться с М.И.Туровской в том, что «атмосфера взаимной подозрительности, хамства, цинизма, страха, сообщничества и разобщенности, окрасившая последние годы сталинизма и полностью вытесненная из отечественной «темы», могла реализоваться лишь в конструкции «образа врага»

[Туровская, 1996, с.106]. Но, увы, весьма похожая атмосфера, несмотря на все американские демократические традиции, возникла и в процессе «охоты на ведьм», развязанной примерно в те же годы сенатором Маккарти, по отношению ко многим тогдашним голливудским режиссерам и сценаристам, обвиненным в сочувствии к коммунизму и СССР…

При этом обе эти взаимно враждебных тенденции нашли похожие медийные версии, где подлинные факты в той или иной степени сочетались с идеологической и эстетической фальсификацией.

С последней, например, было связано одинаково далекое от реальности визуальное изображение в советских и западных медиатекстах 1940-х – 1950-х годов XX века бытовых подробностей, касающихся жизни во «вражеских странах». Пожалуй, лишь квази-документальная эстетика изобразительного ряда, свойственная «синема-веритэ» 1960-х, несколько изменила ситуацию (одна из самых ярких иллюстраций новой стилистики – шпионская лента С.Кулиша «Мертвый сезон», вышедшая на экраны в 1968 году).

Справедливости ради, стоит отметить, что даже в эпоху пика «холодной войны» в США появлялись картины с положительными русскими персонажами. Правда, они подавались позитивно в основном тогда, когда влюблялись в американцев и предпочитали жить на Западе. Так в мелодраме

«Мир в его руках» (1952) «графиня Марина Селанова влюбляется в американца и становится счастливой американской домохозяйкой, так как считает, что настоящая любовь и свобода идут рука об руку»

[Strada, Troper, 1997, p.81]. В еще более наглядной форме аналогичная мысль подавалась в мелодраме

«Не дай мне уйти» (1953), где Кларк Гейбл сыграл американского журналиста, аккредитованного в Москве: «влюбленность в красивую и талантливую русскую балерину Марию резко меняет его жизнь. ... Филипп и Мария надеются уехать в Америку, но советские чиновники (всегда под портретом Сталина или Ленина) лгут и в конечном итоге отказывают Марии в выездной визе. ... Однако благодаря украденной форме советского офицера, журналист вывозит Марию через Балтийское море на свободу» [Strada, Troper, 1997, p.80].

В целом «Не дай мне уйти» - яркая иллюстрация стеретипной сюжетной конструкции, когда Голливуд 1950-х, как правило, «в качестве обезвреживания коммунистической идеологии предпочитал любовь и брак» [Strada, Troper, 1997, p.92]. Это касается и таких лент, как «Нет пути назад» (1955), «Анастасия» (1956), «Железная юбка» (1957), «Пилот реактивного самолета» (1957), «Шелковые чулки» (1957) и др. Впрочем, иногда противоядием от «чумы коммунизма» на экране становилась и религия («Виновен в измене», 1950).

Смерть И.В.Сталина (март 1953), переговоры лидеров ведущих стран мира в Женеве (1954-1955), антисталинская речь Н.С.Хрущева на съезде компартии 25 февраля 1956 года привели «биполярный мир» к ситуации так называемой идеологической «оттепели», когда коммунистический режим чуть-чуть приоткрыл «железный занавес» между СССР и Западом. Прямым кинематографическим следствием хрущевских разоблачений сталинского «культа личности» стал американский телефильм Д.Манна «Заговор с целью убить Сталина» (1958), персонажами которого стали Н.Хрущев, Г.Жуков, Г.Маленков, Л.Берия и прочие лидеры тогдашнего советского руководства.

Увы, в октябре-декабре 1956 египетские и венгерские события снова обострили взаимную конфронтацию между СССР и Западным миром…

Западных или советских игровых фильмов на тему египетского конфликта мне не удалось обнаружить, зато венгерская тема 1956 года, когда после подавления советскими войсками народного восстания в Будапеште тысячи венгров эмигрировали на Запад, нашла отражение в «Путешествии» (1959) А.Литвака и

«Будапештском звере» (1958) Х.Джонса. Естественно, что в обоих фильмах венгерские повстанцы и беженцы были показаны как герои или беззащитные жертвы коммунистических репрессий, в том время, как их враги – венгерские и советские коммунисты – ярким воплощением Зла.

Правда, иногда этот негатив был окрашен и некой долей сочувствия. К примеру, в «Путешествии» русский майор в исполнении легендарного Юла Бриннера не только легко разгрызал своими стальными зубами стекло стакана, но и был способен на любовную страсть и тоску…

С 1957 года политические контакты между оплотами «коммунизма» и «империализма» стали опять постепенно налаживаться: несмотря на острые противоречия, две крупнейшие в мире ядерные державы не хотели прямого военного/ядерного столкновения, грозившего уничтожением всей планете… Летом 1957 года в Москве состоялся самый массовый в истории Всемирный Фестиваль молодежи и студентов. Еще сильнее западный интерес к Советскому Союзу подогрел полет в космос первого в мире спутника (4 октября 1957) и вывод на орбиту Земли первого в истории космического корабля с человеком на борту (22 апреля 1961). В значительной степени именно этим успехам в покорении космоса экран конца 1950-х – первой половины 1960-х обязан появлением новой волны научно-фантастических фильмов о далеких планетах…

В 1958 году руководство СССР и США подписали соглашение о культурном обмене, после чего в 1959 году в Москве с ажиотажным успехом прошла американская выставка, пропагандирующая достижения главной державы западного мира в области промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и культуры (документалисты США сняли об этом вполне доброжелательный фильм «Открытие в Москве» / Opening in Moscow). В том же 1959 впервые за долгие годы миллионы «невыездных» советских зрителей смогли увидеть новинки западного экрана на Московском международном кинофестивале…

Знаменитый актер и режиссер (кстати, русского происхождения) Питер Устинов отреагировал на «оттепель» забавной комедий «Романов и Джульетта» (1961), где разделенные идеологическими барьерами дети американского и советского дипломатов вопреки всем напастям «холодной войны» страстно влюблялись друг в друга. При этом надо отдать должное авторам фильма: «советские и американские образы – персонаж к персонажу – были в равной мере сбалансированы»

[Strada, Troper, 1997, p. 91]. Но вскоре взаимная конфронтация в очередной раз обострилась из-за сбитого в СССР американского самолета-шпиона (май 1960), разгрома антикастровского десанта на Кубе (1961), создания антизападной Берлинской стены (1961), вспышки Карибского ракетного кризиса (1962), затяжной вьетнамской войны (1964-1975) и «пражской весны» (1968)…

В целом «оттепель» конца 1950-х – первой половины 1960-х годов не столь уж радикально повлияла на ситуацию идеологической конфронтации в медиасфере. Взаимное враждебное изображение России и Запада продолжилось, разве что образ «вероятного противника» стал более правдоподобным.

Политических поводов для идеологической и медийной конфронтации в 1960-х по-прежнему хватало, что не раз отмечалось как западными, так и российскими исследователями

[Jones, 1972; Keen, 1986; Lafeber, 1990; Levering, 1982; Shlapentokh, 1993; Small, 1980; Strada, 1989; Strada and Troper, 1997; Whitfield, 1991; Иванян, 2007; Климонтович, 1990; Ковалов, 2003; Туровская, 2003].

К примеру, тема советско-американского противоборства по поводу Кубы доминировала в фильмах «Подводная лодка» (1961) Ю.Вышинского и «Черная чайка» (1962) Г.Колтунова. Разделенный бетонной стеной Берлин фигурировал в таких разных по жанрам конфронтационных фильмах, как комедия «Раз, два, три» (1961) Б.Уалдера, детектив «Шпион, пришедший с холода» (1965) М.Ритта и драма «Похороны в Берлине» (1966) Г.Хэмилтона.

Взаимная ядерная угроза стала темой для сильных антивоенных фильмов С.Креймера «На берегу» (1961) С.Креймера, «Доктор Стренчлав» (1964) С.Кубрика и «Система безопасности» (1964) С.Люмета. По сюжету последнего технический сбой в управлении американской авиацией, несмотря на прямые телефонные переговоры руководителей США и СССР, приводил к «симметричной» атомной бомбардировке Москвы и Нью-Йорка…

Само собой, каждая из противостоящих сторон выбирала более выгодные для себя факты, обходя стороной «темные пятна». Так, к примеру, венгерские и чехословацкие события, хотя и были отражены в документальных сюжетах советской кино/телехроники (где закадровый текст обвинял «буржуазный Запад» в «контрреволюции» и «оголтелом антисоветизме»), но не нашли отражения в игровом кинематографе СССР.

Зато советское игровое кино охотно обращалось к сюжетам, связанным с Кубой, Африкой, Индокитаем, Чили

(«Черная чайка», «Я – Куба», «Ночь на 14-й параллели», «Ночь над Чили», «Кентавры», «На гранатовых островах», «ТАСС уполномочен заявить…», «Человек, который брал интервью» и др.). То фильмы снимались на материале тем регионов и стран, где можно было погуще обвинить буржуазный мир в империалистической агрессии, колониализме, расизме, подавлении национальных демократических движений и т.п.

Используя западную внешность прибалтийских актеров, советское кино год за годом создавало на экране своеобразный образ враждебной Америки и Западного мира в целом, где в городах «желтого дьявола» торжествует дух алчности, ненависти, расизма, милитаризма, коррупции, разврата, унижения достоинства простых трудящихся и т.п. Иногда в качестве литературной основы для такого рода фильмов выбирались романы классиков американского критического реализма («Американская трагедия», «Богач, бедняк»). Но чаще разоблачительные сюжеты сочинялись просто на ходу («Парижская мелодрама», «Европейская история», «Медовый месяц в Америке»). Главная задача была в том, чтобы внушить советским зрителям мысль об ужасах и пороках неотвратимо загнивающего Запада.

С другой стороны на Западе – с точностью до наоборот - десятилетиями лепился образ враждебной, агрессивной, вооруженной до зубов, но во всем остальном экономически отсталой тоталитарной России – с холодными заснеженными просторами, нищим населением, которое жестоко угнетают злобные и коварные коммунисты, погрязшие в коррупции и разврате. Главная задача была аналогичной - внушить западным зрителям мысль об ужасах и пороках неотвратимо загнивающего СССР.

Надо сказать, что западное кино времен «холодной войны» не слишком часто отваживалось, чтобы действие фильмов целиком разворачивалось на российских просторах после 1917 года (чаще экранизировались романы Л.Толстого или Ф.Достоевского). И это несмотря на то, что мелодраматизированная Д.Лином экранная версия запрещенного в СССР романа Б.Пастернака «Доктор Живаго» стала одним из кассовых хитов 1965-1966 годов.

Причина довольно редкого обращения западных кинематографистов к советской бытовой тематике проста – они отчетливо понимали, что им практически невозможно адекватно отразить реальные подробности жизни в СССР. Во-первых, из-за весьма приблизительного представления о том, как именно жили советские люди (что почти всегда можно заметить в любом «конфронтационном» медиатексте с эпизодами, действие которых разворачивается на территории Советского Союза). Во-вторых, из-за невозможности получить разрешение съемок на советской натуре вследствие строгого контроля КГБ за действиями и перемещениями любых иностранцев, приезжавших в СССР.

Отсюда понятно почему, если даже действие западных фильмов происходило в Москве, русские персонажи, как правило, были на втором/третьем плане, уступая место англоязычным шпионам или визитерам («Огненный лис», «Парк Горького»).

Впрочем, были и исключения: гротескный фарс о закате власти Сталина «Красный монарх» (1983), психологическая драма «Сахаров» (1985) и, на мой взгляд, малоудачные в художественном отношении западные экранизации романов А.Солженицына «Один день из жизни Ивана Денисовича» (1970) и «В круге первом» (1973, 1991). Их дополняли еще несколько разоблачительных лент о советских концлагерях.

Кроме экранизаций произведений Б.Пастернака и А.Солженицына свою роль в идеологической конфронтации сыграли и европейские киноадаптации романов М.Булгакова «Мастер и Маргарита» (1972), «Собачье сердце» (1976) и «Роковые яйца» (1977). Антисоветские мотивы в них были наступательно очевидны. Конечно, итальянские киноверсии гениальной булгаковской прозы грешили приблизительностью фактуры (по понятным причинам авторы не имели возможности снимать свои фильмы в СССР), однако у каждой из них были свои достоинства: ярко сыгранная Уго Тоньяцци роль Мастера и стилизованная под русские мотивы мелодичная музыка Эннио Морриконе («Мастер и Маргарита» А.Петровича); ироничная интеллектуальность Макса фон Сюдова в роли профессора Преображенского («Собачье сердце» А.Латтуады)…

Важное место в общем потоке взаимных обвинений/разоблачений занимала, как обычно, шпионская тематика. В СССР заметными образцами такого рода были «Секретная миссия», «Опасные тропы», «Следы на снегу», «Тень у пирса», «Над Тисой», «Операция «Кобра», «Случай с ефрейтором Кочетковым», «Тайна двух океанов», «Человек меняет кожу», «Пограничная тишина», «Игра без ничьей», «Черный бизнес», «Человек без паспорта», «Развязка», «Акваланги на дне», «Пятьдесят на пятьдесят», «Мертвый сезон», «Ошибка резидента» и многие др.

Одним из распространенных советских сюжетных стереотипов шпионской темы стала фабула о талантливых ученых и изобретателях, сделавших важное научной открытие, которое стремятся выведать/украсть/купить западные спецслужбы («Выстрел в тумане», «След в океане», «Гиперболоид инженера Гарина», «Крах инженера Гарина», «Меченый атом», «Рокировка в длинную сторону», «Смерть на взлете» и др.).

К примеру, в

«Выстреле в тумане» (1963) А.Бобровского и А.Серого сотрудник КГБ неотступно сопровождает (на работе, в командировке, на охоте, в домашней обстановке и т.д.) засекреченного советского физика, за военными разработками которого охотится западная разведка. Самое любопытное, что это постоянное наблюдение воспринимается физиком как должное, ведь вокруг – коварные шпионы-дипломаты и окопавшиеся под видом мирных парикмахеров резиденты вражеских разведок… В фильме

«След в океане» (1964) О.Николаевского советские ученые изобретают газовую смесь, позволяющую аквалангистам опускаться на большую глубину, но и здесь вражеский шпион тут как тут – хладнокровно выстраивает свои коварные планы…

Но, впрочем, чаще шпионские сюжеты обходились без ученых. Скажем, в «Игре без правил» (1965) Я.Лапшина (по пьесе Л.Шейнина) «американцы жадно тянутся к нашим секретам… не гнушаются сотрудничеством с фашистами и допрашивают наших доблестных комсомольцев совершенно гестаповскими методами, а, главное, они насильно удерживают в своей оккупационной зоне советских людей…» [Стишова, Сиривля, 2003, с.13]. В «Случае с ефрейтором Кочетковым» (1955) рядом с советской военной частью окопалось целое шпионское гнездо… В детективе «Над Тисой» (1958) матерый (по всему видно – американский) шпион и убийца готовит взрыв моста в Закарпатье… Словом, раньше «был враг, понятный и четкий – фашисты. Теперь на место фашистов встали американцы. Без образа врага, более или менее жестко очерченного, тоталитарное государство существовать не может, даже в самые «вегетарианские», оттепельные времена» [Стишова, Сиривля, 2003, с.13].

Аналогичные схемы содержались и в западных медиатекстах времен идеологической конфронтации: помимо отрицательных персонажей-нацистов там все чаще появлялись коварные советские/социалистические шпионы и террористы («Из России с любовью», «Топаз», «Кремлевское письмо», «Посольство», «Макинтош», «Змей», «Приз», «Телефон» и др.).

В детективе «Приз» (1963) М.Робсона коварные спецслужбы ГДР (не иначе, как с подачи своих советских коллег) разрабатывают антизападную пропагандистскую операцию подмены нобелевского лауреата его завербованным братом-близнецом (см. аналогичный сюжетный поворот подмены «хорошего» брата «плохим» в советской «Тайне двух океанов»), чтобы тот заявил во время торжественной церемонии вручения премий в Стокгольме, что разочарован в Западном мире и эмигрирует в социалистическую Германию…

А вот, например, как выглядит фабула французского триллера

«Змей» (1973) А.Вернея: «полковник Власов убегает на Запад, разыгрывает роль перебежчика – с заданием помочь советской разведке уничтожить руководящие кадры военных и разведывательных аппаратов НАТО. Американцы относятся к беглецу настороженно. Доверие он приобретает после достоверного объяснения поступка Власова, предложенного коллегам заместителем начальника американской разведки (который, по сюжету тоже оказывается советским резидентом): тот предъявляет фотографии – парад на Красной площади, на боковой трибуне Мавзолея – полковник Власов»

[Долматовская, 1976, с.221]…

В советском кино шпионские сюжеты настойчиво внедрялась в тематические планы выпуска фильмов для детей. Так экранные пионеры не просто хорошо учились и отдыхали, но и попутно разоблачали или помогали поймать матерых вражеских агентов («Юнга со шхуны «Колумб», «Акваланги на дне» и др.). Чуть забегая вперед, отметим, что и в американских фильмах в борьбу с советскими врагами нередко вступали именно тинэйджеры, по своим повадкам похожие на рассвирепевших бойскаутов («Красный рассвет»).

В 1950-х - 1980-х годах антизападные тенденции в советских медиатекстах отчетливо приобрели «военно-морскую окраску… Военное противостояние на море – едва ли не единственная сфера, где у нас с американцами существовал некий паритет, где мы выступали на равных. У них корабли – у нас корабли, у них радары – у нас радары, у них ракеты – у нас ракеты… Есть все основания, чтобы затеять на экране небольшую войнушку, где наши, понятное дело, победят. Тут тебе и развлечение, и патриотическое воспитание, и мобилизационный импульс: мол, вы спокойно живете, работаете, дышите воздухом, а мир между тем висит на волоске, враг безжалостен и коварен и только и мечтает, чтобы затеять третью мировую войну… Для массового зрителя предпочтительнее было снимать картины, где образ врага рисовался без лишних подробностей вражеского буржуазного быта. Ведь соревнование в области, так сказать, «легкой промышленности» мы к тому времени уже проиграли, и всякие западные шмотки, напитки, автомобили и прочее вызывали у населения нездоровый ажиотаж. С демонстрацией предметов заграничного потребления на экране нужно было быть крайне осторожным. И военно-морские коллизии в этом смысле изображать было как-то спокойнее…»

[Стишова, Сиривля, 2003, с.13-15].

Вот далеко не полный ряд морских конфронтаций с советской стороны: «В мирные дни» (1950) В.Брауна, «Тайна двух океанов» (1956) Г.Пипинашвили, «Голубая стрела» (1958) Л.Эстрина, «Подводная лодка» (1961) Ю.Вышинского, «Нейтральные воды» (1969) В.Беренштейна, «Визит вежливости» (1972) Ю.Райзмана, «Право на выстрел» (1981) В.Живолуба, «Случай в квадрате 36-80» (1982) и «Одиночное плавание» (1985) М.Туманишвили, «Пираты XX века» (1979), «Тайны мадам Вонг» (1986) и «Гангстеры в океане» (1991) С.Пучиняна…

Похожая «морская» схема, правда, в меньшем количестве и с обратным идеологическим наполнением, использовалась и на Западе (самый яркий пример – «Погоня за «Красным Октябрем» Дж.МакТирнана). Одно из немногих исключений из этого ряда – пацифистская комедия Н.Джуиссона «Русские идут! Русские идут!» (1966), где в общем-то придурковатые русские подводники, севшие на мель у берегов Калифорнии, были показаны с относительной симпатией… «Снятая буквально через несколько лет после травматического кубинского ракетного кризиса 1962 года, комедия «Русские идут…» имела важное значение: человечество должно прийти в себя и сотрудничать, чтобы выжить и процветать»

[Strada, Troper, 1997, p.97].

Естественно, противоборство на воде как советскими, так и западными кинематографистами дополнялось сюжетами о военной конфронтации в воздухе («Ракетная атака на США», «Твое мирное небо», «Огненный лис», «Мы обвиняем» и др.) и на земле («Военнопленный», «Америка», «Третья мировая война», «Рембо-3»).

Конечно, далеко не все советские медиатексты, затрагивающие тему «идеологической конфронтации», были откровенно схематичны. Вспомним, хотя бы вполне политкорректный «Мертвый сезон» (1968) С.Кулиша, показавший советского и западного разведчиков как достойных противников (знаменитая сцена обмена «резидентами» на границе). С неожиданной для ретроградского взгляда симпатией был обрисован образ западного шпиона в детективе В.Дормана «Ошибка резидента» (1968), правда, лишь потому, что в следующих сериях он уже работал на советскую разведку…

Да и западный экран нередко стремился уйти от прямолинейных идеологических клише. В фильме Э.Манна и Л.Харви «Денди в желе» (1968) советский шпион выглядел едва ли не притягательно – харизматичный, мужественный, мечтающий вернуться на родину. Но все это было задумано авторами для того, чтобы в финале картины показать эффектную сцену, где преданный своим московским начальством разведчик гибнет в перестрелке…

К зарубежным экранизациям прозы А.Солженицына («В круге первом», «Один день Ивана Денисовича») можно предъявить немало художественных и фактографических претензий, однако сделаны они были с той мерой достоверности, которая была доступна западным кинематографистам, разумеется, не имевшим в те годы возможности снимать такого рода «русские сюжеты» в Советском Союзе. Так что сегодня вряд ли можно согласиться с пафосными, но по большому счету бездоказательными критическими пассажами Г.Е.Долматовской о фильме Ф.Шеффнера «Николай и Александра» (1971), вполне правдоподобно рассказавшем драматическую историю расстрела коммунистами беззащитной семьи Николая Второго летом 1918 года: «Большевистское подполье, возглавляемое Лениным, рисуется в фильме как организация злобных и подозрительных террористов. Но даже такое карикатурное изображение вождя, якобы одержимого идеей террора и шпиономанией, кажется режиссеру недостаточным. Он дорисовывает новые штрихи к своему клеветническому портрету, начертанному с заведомо злобными, оголтело антисоветскими намерениями. Вместо действительного исторического лица на экране возникает мрачный образ, не имеющий ничего общего с подлинной реальностью. Авторы фильма настолько далеко зашли на стезе антикоммунизма, что не брезгуют самыми мерзкими, дурно пахнущими приемами, нападая на святыни революционной истории пролетариата»

[Долматовская, 1976, с.223].

Вместе с тем, среди западных политических драм времен идеологического противостояния можно обнаружить и подлинные шедевры, в которых нет и намека на политическую карикатуру («Убийство Троцкого» Дж.Лоузи, «1984» М.Редфорда).

Очередной спад взаимной политической конфронтации был связан с заключением в июне 1973 года официального соглашения между СССР и США о контактах, обменах и сотрудничестве, за которым последовал широко разрекламированный советско-американский космический проект «Союз-Аполлон» (1974). Идеологическая «разрядка» продлилась практически до конца 1979 года, когда Советский Союз начал затяжную войну в Афганистане…

В очередной серии «бондианы» - «Шпион, который меня любил» (1977) появился, пожалуй, самый яркий эпизод, отразивший смягчение взаимной конфронтации 1970-х годов: целуя Бонда, советская шпионка Аня произносит многозначительную фразу: «Русский агент влюбляется в британского агента – вот она, настоящая разрядка!».

Кстати, жертвами этой «разрядки» стали архаично сконструированные фильмы «Всегда начеку» (1972) Е.Дзигана и

«Скворец и Лира» (1974) Г.Александрова. Первый был запрещен советской цензурой из-за почти карикатурного показа «железного потока» западных шпионов и диверсантов, стремящихся пробраться через советскую «границу на замке». Второй - из-за несвоевременно примененной стереотипной схемы о том, что врагов-нацистов после 1945 года заменили столь же мерзкие враги-американцы (впрочем, по поводу запрета «Скворца и Лира» есть и другие, менее политизированные версии). Стереотип, восторженно встреченный сталинским режимом в фильме того же Г.Александрова «Встреча на Эльбе» (1946), в 1974 году показался брежневскому Кремлю устаревшим и «неполиткорректным»…

Вместе с тем, невзирая на короткое политическое «перемирие» середины 1970-х годов, между Советским Союзом и Западом практически до самой «перестройки» сохранялся сильный накал идеологической борьбы, достигший апофеоза в конце советской «эпохи застоя» (первая половина 80-х). Даже на пике «идеологической разрядки», противоборствующие стороны не забывали о взаимных нападках. Например, в русле тематики шпионажа и терроризма.

Для иллюстрации воспользуемся, к примеру, точным пересказом фабулы триллера Д.Сигела

«Телефон» (1977), сделанным Е.Н.Карцевой: «Зрителю показывают, как в разных концах Соединенных Штатов начинают раздаваться взрывы. Причем, на воздух взлетают объекты, давно утратившие стратегическое значение. Американская разведка несказанно удивляется этому, хотя, конечно, не сомневается, что взрывы – дело рук красных. Подоплека же их такова. В разгар «холодной войны», в конце 40-х годов, советская сторона внедрила вблизи важнейших военных баз, промышленных комплексов и научно-исследовательских центров США сто тридцать шесть агентов. Они были загипнотизированы и совершенно не подозревали о предстоящей миссии. Однако стоило им услышать некое кодовое слово, произнесенное по телефону, как под влиянием давнего гипноза они приступали к выполнению операции. После этого каждый агент – так было запрограммировано – кончал жизнь самоубийством. Некий сотрудник советской разведки Далчинский, знавший о телефонизированном терроризме и не согласный с политикой разрядки, устроил себе командировку в США, где и начал осуществлять кошмарный план. Американцы сообщили о своих предположениях советскому правительству, которое не знало об этой давней операции. Тогда в Америку был послан опытный Григорий Борзов, отлитый по модели Джеймса Бонда. Работая рука об руку с красавицей Барбарой, двойным агентом, бравый Борзов нейтрализовал Далчинского и в самый последний момент предотвратил наиболее катастрофические взрывы. Совершив этот подвиг, он не вернулся в Москву, а остался с Барбарой»

[Карцева, 1987, с.199-200].

Впрочем, в целом в эпоху «разрядки» Запад не очень часто обращался к российской теме: с 1975 по 1978 год ежегодно снималось от 6 до 9 фильмов «россики» (из них американских всего лишь от 1 до 4).

«Почему Голливуд 1970-х не проявил большого энтузиазма в отношении сотрудничества с Советским Союзом? Почему портреты русских киноперсонажей в эпоху разрядки не стали более позитивными? Несколько факторов помогают объяснить ситуацию. Первый, как говорится, - с глаз долой, из сердца вон. В ситуации пика «холодной войны» источники угрозы для Америки казались внешним, а именно: Советы и их ядерное оружие. ... В 1970-х началась политика разрядки, поддержка контроля над вооружениями, сокращение ядерных рисков. В результате страхи перед атомной войной отступили. ... Вторая причина для амбивалетной голливудской реакции на эпоху разрядки стал ее неоднозначный характер»

[Strada, Troper, 1997, p.143-144].

Если

«Доктор Живаго» (1965) Д.Лина был, бесспорно, самым «знаковым» произведением западной «россики» 1960-х, то

«Красные» (1981) У.Битти, как «своего рода американский ответ на энтузиазм русской революционной эпохи»

[Strada, Troper, 1997, p.166] стал одним из наиболее заметных западных фильмов о России в 1980-х.

Драма У.Битти рассказывала о российских событиях 1917-1918 годов, о большевистском перевороте, увиденном глазами американского журналиста Джона Рида. При этом режиссер старемился избежать карикатурности, гротеска и идеологической предвзятости. Его позиция была, скорее, нейтрально-сочувственной, чем обличительной.

«Красные» были выдвинуты на 12 двенадцать «оскарных» номинаций. В итоге заветные статуэтки получили режиссер, оператор и актриса второго плана. Американские кинокритики включили «Красных» в пятерку «самых качественных» в художественном отношении голливудских фильмов года.

Казалось бы, «Красных» и их звезд (в главных ролях - У.Битти, Дж.Николсон и др.) ждал кассовый триумф. Однако за первый год демонстрации (с 4 декабря 1981 года) фильм У.Битти заработал в прокате 40 миллионов долларов (не очень впечатляющий результат при исходной стоимости ленты в $ 32 миллиона) и «занял всего лишь 197 место по кассовым сборам среди всех лент 1980-х годов»

[Strada, Troper, 1997, p.167]. По-видимому, это объясняется тем, что «Красные» были поставлены вопреки стеретипам облегченного представления Запада о России, лишены «живаговского» мелодраматизма и развлекательной направленности как таковой…

В связи с вторжением советских войск в Афганистан (1979) и рейгановской концепцией «звездных войн» идеологическая конфронтация между Советским Союзом и Западом резко усилилась

[Strada & Troper, 1997, p.154; Golovskoy, 1987, p.269]. Как результат - в первой половине 1980-х практически один к одному были реанимированы стереотипы послевоенного пика «холодной войны».

Так в кровавом боевике «Вторжение в США» (1985) жестокость террориста-психопата Михаила Ростова вполне адекватна пыткам полковника КГБ Никиты Бирошилова из давнего

«Военнопленного» (1954) [Strada & Troper, 1997, p. viii]. Во «Вторжение в США» русские террористы взрывают дома, убивают невинных мужчин, женщин и детей. «Действительно, никогда еще до той поры голливудские фильмы не изображали такую степень советской агрессии» [Strada, Troper, 1997, p.146].

В подобном же духе был поставлен боевик «Красный рассвет» (1984), где «агрессия русских показана как моральный эквивалент вторжения нацистов» [Strada, Troper, 1997, p.160]. Не даром председатель американской Национальной коалиции по вопросам телевизионного насилия выделил «Красная рассвет» как чемпиона по сценам экранного насилия: «134 акта насилия в час» [цит. по: Strada, Troper, 1997, p.160].

Ничуть не меньшим русофобским пафосом был начинен боевик

«Рембо III», повествующий о зверствах советских войск в Афганистане (чего стоил один образ садиста полковника Зайцева, в котором были собраны все стереотипы отрицательных персонажей эпохи «холодной войны»). «Рембо III» стоил $ 63 млн. и стал самым дорогим фильмом 1988 года. Но, к огорчению голливудских продюсеров, это была плохая инвестиция: фильм вышел на экраны в разгар советской перестройки и новой «разрядки», то есть опоздал с выходом на экран как минимум на три года. К этому времени еще недавно антисоветские настроения американских зрителей существенно изменились, и картина провалилась в прокате: ее сборы составили всего $ 28,5 млн.

[Strada, Troper, 1997, p.182].

Помимо традиционных обвинений во взаимном шпионаже и агрессии («Парк Горького» М.Эптида, «Солдат» Дж.Гликенхауза, «Вторжение в США», Дж.Зито, «Третья мировая война» Д.Грина, «Красный рассвет» Дж.Милиуса, «Секретное оружие» Д.Тейлора, «Рембо-II» Дж.Косматоса, «Америка» Д.Врая, «Право на выстрел», «Приказано взять живым» и «Бармен из «Золотого якоря» В.Живолуба, «Мы обвиняем» Т.Левчука, «На гранатовых островах» и «Тайна виллы «Грета» Т.Лисициан, «Тревожный вылет» В.Чеботарева, «Одиночное плавание» М.Туманишвили, «Перехват» С.Тарасова и др.) возникли более изощренные идеологические пикировки.

К примеру, в 1985 году в СССР и в США на экраны вышли два фильма, связанные с судьбой знаменитых артистов-«невозвращенцев». С.Микаэлян в

«Рейсе 222» попытался обыграть подлинную историю побега на Запад звезды советского балета Александра Годунова: по сюжету фильма американцы насильно пытаются удержать в США патриотично настроенную жену невозвращенца, которая во что бы то ни стало стремится улететь в Москву. А Т.Хэкфорд в «Белых ночах», опираясь на имидж другой балетной звезды – Михаила Барышникова (в те годы уже блиставшего на сценах Бродвея), конструирует симметричную ситуацию. Его персонаж – сбежавший в США ведущий солист питерского балета – оказывается в плену КГБ из-за неполадок американского пассажирского самолета, совершившего вынужденную посадку на территории СССР. Однако, несмотря на щедрые посулы советских спецслужб, он не идет на компромиссы, и вскоре ему удается вновь сбежать на Запад…

Тема вынужденной эмиграции, на сей раз из-за антисемитизма, была подхвачена «Золотыми улицами» (1986) Дж.Рота. По сюжету этой ленты советские власти не желают, чтобы еврей Нейман представлял Советский Союз на очередных Олимпийских играх. В ответ озлобленный спортсмен эмигрирует в Соединенные Штаты…

В отличие от американского кино 1970-х, игнорировавшего «скучных» русских персонажей, в 1980-х Голливуд выпустил свыше 80-ти фильмов «россики». «Почти все из них показывали негативные стороны русской и советской системы, пугая зрителей портретами злого советского врага, которого надлежало уничтожить. … Все фильмы подобного сорта начинались с того, что советский коммунизм является злом. Вроде бы ничего нового. Однако в подтексте утверждалось, что мирное сосуществование невозможно, и усилия, направленные на переговоры с врагами свободы не имеют смысла»

[Strada, Troper, 1997, p.154-155].

Помимо шпионско-приключенческого жанра, негативный имидж Запада активно культивировался советским кино и в фантастических лентах, где научные открытия становились достоянием жестоких маньяков, желающих стать властелинами мира («Гиперболоид инженера Гарина», «Продавец воздуха», «Завещание профессора Доуэля»). Американский фантастический экран отвечал на это лентами о захвате Аляски советскими войсками («Америка») или аллегориями на тему инопланетных вторжений… Британский – дважды сделанной экранизацией антикоммунистического шедевра Дж.Оруэлла «1984»…

Особую ветвь в этой теме занимали мрачные фантастические (кстати, часто пацифистские) фильмы о последствиях атомной войны («Пятеро», «На берегу», «Избранные выжившие», «Письма мертвого человека» и др.). Эти «предупреждения из будущего» — кошмары безумия атомных и космических войн, крушения человеческой цивилизации — стали вполне привычными на экранах «биполярного мира». Это фантастика особого рода, она и сегодня, когда на планете множество так называемых «локальных конфликтов», пугает своей актуальностью.

В 1985 году Голливуд выпустил дорогостоящий блокбастер «2010», по сюжету которого американцы уничтожали советский корабль, а Кремль мстил, «ассиметрично» взрывая американский военный спутник. Несмотря на весь этот негатив, «2010» как бы предвосхищал переход от жесткой русофобии к новому американо-советского сотрудничеству [Strada, Troper, 1997, p.168].

Медийная «холодная война», так или иначе, продолжилась практически до конца 1980-х, когда в связи с так называемой советской «перестройкой» между Западом и СССР все чаще стала проявляться взаимная доброжелательная тенденция («Красная жара», «Русские», «Супермен-IV», «Американский шпион»)… Так помимо прежних идеологических схем «советская система против русского народа», или «плохая система - хорошие люди» все чаще стали сниматься «позитивные фильмы о выгодах взаимной демилитаризации и советско-американского сотрудничества» [Strada, Troper, 1997, p.196].

К примеру, Супермен (1987) избавлял советское руководство от взрыва вражейской ракеты; добродушный русский матрос Михаил Александрович Пушкин (Миша) из «Русских» (1987) на поверку оказывался отличным другам американцев. В