Леонид Филатов: «Многое из того, что составляет историю нашего отечественного кинематографа, в сегодняшней поспешной суматошной жизни предается забвению. Несознательному, наверное. Но, во всяком случае, мы расстаемся с этой памятью легко и просто. К сожалению, культура не передается из поколения в поколение генетически. Всякий раз эту целину приходится распахивать заново. Вот почему это так опасно – разрывать надолго культурную связь между поколениями.

Сегодняшнему молодому зрителю, видимо, кажется, что никакого, в общем-то, отечественного кинематографа никогда и не было. Ну, что-то было, он понимает, но это был, видимо, какой-то картонный плоский смешной кинематограф. Кинематограф, обслуживающий тогдашний режим. В общем, у многих сегодня такое отношение к нашему кино.

Потому что, как бы, кино действительно может принять массу упреков. Наши кинематографисты действительно обслуживали режим. Действительно было искусство, но искусство, в общем, изрядно обложенное идеологическим гарниром. Это все так. И тут, как бы, нечего возразить.

Но при всем при том, были же талантливые люди. И люди той поры были невероятно искренни. И эту искренность можно было просто увидеть в их глазах. У тех людей, которых мы видим в старом кинематографе на экране.

Юность многих из нас пришлась, в общем, на то время. И юность, как самая дорогая пора человеческой жизни, так или иначе, отзывается в нашей памяти, когда мы смотрим старое наше кино.

Конечно, люди были безумно искренни и это искрится в нас с экрана - ее очень трудно сыграть, потому что в этом смысле, может быть, тогдашнее поколение было чище и цельнее нас сегодняшних. И, наверное, поэтому вот эти улыбки, эти искренние глаза, вот эти лица, озаренные каким-то внутренним светом, смотрят с экранов на нас, сегодняшних поздних печальных умников и скептиков – они вызывают какое-то трогательное чувство: и эти старые кинокартины и вид тогдашних киноактеров. Потом, уникальность каждого лица, которое запомнило не одно поколение, поэтому мы с такой благодарной улыбкой принимаем старое кино, отыскивая в нем, как раз не те идеологические схемки, которые раздражают, а то теплое, человеческое, ту траву, которая пробилась таки сквозь асфальт.

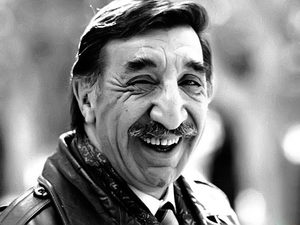

В конце 50-60-х годов человека, о котором сегодня пойдет речь, знала вся наша огромная страна, которая называлась тогда Советский Союз. Никому и в голову, разумеется, тогда не приходило, что она может называть когда-нибудь как-нибудь иначе

Его любил весь Советский Союз. Его носили на руках. Открытки с его изображением шли нарасхват. И самые неприступные начальники считали за честь для себя познакомиться с этим человеком. Он был невероятно знаменит. Его знали все. Его знали школьники, студенты, министры, академики, дворники, инженеры, колхозники - все.

А вот ушел он очень тихо и незаметно. И, в общем, не было никакого всенародного траура. И не было всесоюзной панихиды. И диктор на телевидении не захлебывался от слез. Умер он совсем недавно и, в общем, мало кто узнал о его смерти.

Где-то в середине 80-х годов я снимался в картине, которая называлась «Из жизни начальника уголовного розыска». У меня там была роль… большая такая, основательная роль. И вот, как-то, на съемке я увидел аккуратного загримированного старичка (я знал, что это маленький эпизод со «старичком»), и вижу: загримированный актер какой-то. Более пристально взглянувши, вдруг, я узнал в нем кумира своей юности Леонида Харитонова. И он, видимо, понял, что я его узнал и так простодушно обрадовался, потому что артисту всегда приятно, когда, как бы, их узнают, тем более, если они уже давно не появлялись на экране, а но, видимо, уже в эту пору мало снимался. Мы отсняли этот эпизод. Он разгримировался и выяснилось, что он без парика, без усов и без бороды, он, в общем-то, молодой, полный сил человек, никакой не «старичок, разумеется. И, когда мы садились в автомобиль, который развозил нас по домам (я на заднем сидении, он на – на переднем сидении в своей знаменитой кепке), я все-таки не утерпел и спросил: «Леонид Владимирович, ну как же так, даже я, в общем-то, молодой артист, а, так сказать, не соглашаюсь на такие эпизоды. Вообще на эпизоды не соглашаюсь, считая, что, хоть и говорят, что нет маленьких ролей – есть «маленькие актеры», все равно в кино надо сниматься в больших ролях, в значительных ролях, чтобы как-то запомниться. А вы, такой знаменитый человек и согласились вот на такую роль, маленькую?» Он повернулся ко мне, посмотрел своими прозрачными глазищами с загнутыми ресницами светлыми, так посмотрел на меня, и так, без боли, без какого-то уязвленного самолюбия, без обиды, без горечи, и без укоризны, без всякой, сказал мне: «Я бы хотел, чтобы ты и никогда этого не понимал, почему артисты иногда и соглашаются на маленькие эпизоды. Вот, чтобы ты прожил жизнь так, чтобы никогда… тебе всегда это было непонятно». То есть, таким образом, он пожелал мне удачливой судьбы. А я понял, я позднее просто узнал, что он переживал, видимо, не самый удачный в творческом отношении период своей жизни. Во всяком случае, не у всех получается длительный роман с кинематографом – видимо, редко и мало снимался, а безумно это любил. Поэтому он готов был работать в кино, как угодно: в маленьком эпизоде, в окружении, но чтобы было что-то, какой-то момент творчества, как угодно, но работать, сниматься, пусть даже заклеенным до глаз, когда через грим даже не узнать енго знаменитого лица, все равно – лишь бы работать.

Я, вот, до недавнего времени все никак не мог понять: отчего такая несчастливая судьба актерская? Как так? Позднее я узнал, как переменчива жизнь актерская. И узнал, частично, и на своей, что называется, «шкуре». И на примере судеб многих моих коллег и товарищей, что судьба переменчива, что сегодня кино благосклонно к тебе, завтра – не очень. Артистам, в общем, нужно все то же, что и всем остальным людям. Все то же самое плюс еще кое-что: чтобы их узнавали. Пусть говорят, что это актерское честолюбие. Это, вроде бы, суетное желание. Но это свойство профессии. Оно, как бы, заряжено в профессию изначально: чтобы узнавали. Это значит: раз узнали, значит оценили результат твоего труда. Чтобы улыбались при встрече просто, по-возможности. Чтобы помнили по именам. Чтобы помнили и потом, когда артиста не станет. Это ведь не только эгоизм тех, кто уже ушел, или их близких. Это и наш эгоизм, потому что забвение, которому мы так легко и жестоко предали их имена, их память, их могилы – оно неминуемо постигнет и нас. А отсутствие памяти чревато потерей самоуважения нации. Поэтому – «Чтобы помнили!!!»…

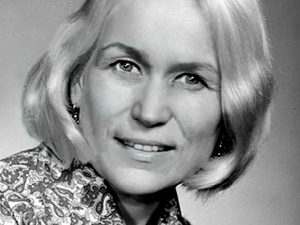

В фильме принимает участие Евгения Александровна Гибова (вдова Леонида Харитонова)

последнее обновление информации: 04.05.25

обсуждение >>