Спутник телезрителя

1 мая, 23:20, СТС

Главная тема

К выходу британской исторической драмы «Мисс Остин»

Рецензии на фильмы

Фильм открытия 47-ого Московского международного кинофестиваля

Главная тема

Путь артиста — от комедии братьев Коэн, оскаровской мелодрамы и боевиков до самого себя

Интервью

Режиссер фильма «Легенды наших предков» о жанре бытовых сказок, путешествиях и культуре малых народов

Лайфстайл

Актриса поделилась мыслями с журналом "OK!"

Новости кино

Правда, в итоге актриса была отстранена от работы из-за конфликтов на площадке

Новости кино

Премьера криминальной драмы по сценария

Сергея Минаева состоится в онлайн-кинотеатрах Иви и START

обсуждение

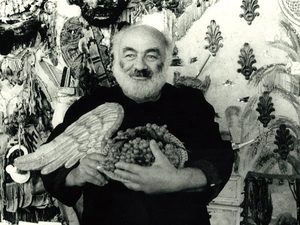

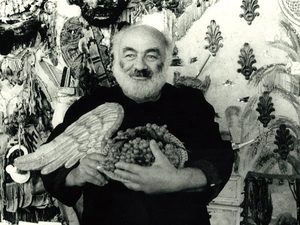

Светлая и добрая память !

" Сергей Иосифович Параджанов

советский кинорежиссер и сценарист,

Народный артист Украины и Армении.

(9 января 1924 — 20 июля 1990)

Сергей Иосифович Параджанов родился

9 января 1924 года в Тифлисе (сегодня –

Тбилиси), в армянской семье.

Его отец, Иосиф Параджанов, был

потомственным антикваром, а кроме того,

держал еще и несколько заведений. После

революции 1917 года его бизнес развалился,

осталась только антикварная лавка, но

поскольку в советское время скупка-продажа

ценных вещей стала приравниваться

к спекуляции, Параджанову-старшему

пришлось отсидеть несколько сроков

в тюрьмах.

Сам Сергей Параджанов еще в детстве

увлекся театром и искусством. Поступив

после школы в Тбилисский институт

инженеров железнодорожного транспорта,

он вскоре понял, что совершил ошибку,

забрал документы и подал их на вокальное

отделение Тбилисской консерватории.

Позднее, в 1952 году, он окончил

режиссерский факультет ВГИК(а).

Первую свою жену – молдавскую татарку

Нигяр – Параджанов встретил в Москве.

История любви была трагичной. Братья

Нигяр, узнав о замужестве сестры, не оценили

ее «самодеятельности» и, в соответствии со

строгими патриархальными нравами семьи,

бросили девушку под поезд. Позднее в своих

фильмах Параджанов не раз обращался к

молдавской теме, что было данью памяти

его любимой. Второй брак – с украинкой

Светланой Щербатюк – тоже оказался

недолгим. Прожив пять лет, супруги

расстались, но Параджанов до конца жизни

поддерживал отношения с женой и сыном

Суреном, родившемся в этом браке...

Противоречивая, сложная и эмоциональная

натура Параджанова нашла отражение и в

его фильмах. В 1964 году по мотивам

произведений Михаила Коцюбинского он

снял фильм «Тени забытых предков» о жизни

гуцула Ивана. Картина, поражавшая своей

эмоциональной выразительностью и накалом

народных страстей, удостоилась премий

сразу нескольких международных

кинофестивалей.

В другом своем фильме – «Цвет граната» –

Параджанов рассказал биографию

армянского поэта Саят-Новы, воссоздав

на экране колоритный исторически фон

средневекового Кавказа. Жизни кавказских

народов были посвящены и многие другие

его работы. В их числе – фильм «Легенда о

Сурамской крепости» (1984), в основу

которого легла народная грузинская легенда;

фильм «Ашик-кериб» (1988), снятый по

мотивам одноименной поэмы Михаила

Лермонтова и ставший последней его

законченной картиной.

Помимо фильмов Сергей Параджанов

трудился над созданием изобразительных

произведений в технике коллажа. Многие

его работы экспонировались на выставках,

их собрание можно увидеть в книге Василия

Катаняна «Параджанов. Цена вечного

праздника»...

Среди работ Параджанова сохранились так

называемые «марки с зоны» – рисунки,

выполненные шариковой ручкой на этикетках

от спичечных коробков. Они стали

напоминанием о трехлетнем сроке (с 1974

по 1977 годы), который Сергей Иосифович

провел в заключении, оказавшись в тюрьме

по «сфабрикованному», как считают многие,

обвинению.

Скончался Сергей Иосифович Параджанов

20 июля 1990 года от рака легких в Ереване,

куда приехал работать над

автобиографической картиной «Исповедь».

Материалы по теме в Журнале Calend.ru:

Статья «Сергей Параджанов: сказка о раздавленной любви» .

У фотографии, с эполетом на голове и зеркалом в руках, есть своя история и свой автор. Этот автор , украинский кинооператор, создавший более чем 120 документальных фильмов, много лет проработавший на Киевской студии хроникально-документальных фильмов "УКРКИНОХРОНИКА" - Виктор Константинович Ефименко. Много лет кино-содружество пользуется этой фотографией и никогда не пишут, что это авторское фото В.К.Ефименко. Не понимаю, из каких соображений Совэкспортфильм присвоил себе право на эту фотографию. Ответ прост, автор тот у кого находится негатив этого фото. Негатива у них нет. Это фото было на афише фильма "Театр Паражданова", снятого незадолго до смерти Сергея Иосифовича. Режисёр фильма Евгений Татарец, а оператор Виктор Ефименко. Есть авторское право и его следует уважать!

К 90-летию со дня рождения Сергея Параджанова.

Художественный фильм "Цвет граната", (Арменфильм, 1970)

Режиссер и автор сценария Сергей Параджанов.

Оператор Сурен Шахбазян.

Композитор Тигран Мансурян.

Авторская редакция. Фильм посвящен средневековому армянскому поэту Саят-Нова. Первоначальный вариант запретила цензура – не приняла слишком необычный язык режиссера, и Сергей Параджанов был вынужден перемонтировать картину. Версия, которую увидела широкая публика, – результат еще одного перемонтажа, сделанного Сергеем Юткевичем, который стремился приблизить фильм к традиционной кинобиографии.

Телеканал "Культура" показывает вторую параджановскую версию фильма. В ней сохранился новаторский замысел режиссера – картина как ряд живописных зарисовок, чередование изобразительных элементов, статичная красота. Это повествование скорее о жизни духа, нежели о внешних событиях биографии, не движение и развитие, а существование, созерцание.

[b]К 90-летию со дня рождения Сергея Параджанова.[/b]

О выдающимся режиссере вспоминает его друг - режиссер Роман Балаян. Звучат фрагменты интервью самого Параджанова.

В восьмидесятом, как только освободился из тюрьмы, Параджанов объявился в Москве на прогоне спектакля "Владимир Высоцкий" Любимова. После прогона вышел на сцену, оглядел зал: люди из министерства культуры и КГБ, лица одинаковые. Сделал подробный анализ спектакля, еще раз оглядел зал.

- Юра, - сказал он, - Судя по этим лицам, ты скоро останешься без работы. Не отчаивайся. Я давно без работы, а живу очень хорошо. Мне все помогают. Даже Римский Папа. Он присылает мне алмазы, а я продаю.

В его жизни фантазия и реальность поменялись местами. Никто до сих пор не может с точностью сказать какие из его истории правда, какие вымысел.

может быть еще несколько... и Сергей Параджанов.

В нем отчетливо проявляются черты безрассудных удальцов героического эпоса армянского народа, первозданная неразборчивость которых ассоциируется с психологией бессознательного, древнейшие сексуальные культы – не самая исследованная сторона эпоса. Тем не менее, именно сверхконкретное мышление заурядных титанов и обратилось гениальной абстракцией в трудах последующих толкователей. В этом отношении Сергей Параджанов действительно походит на наивных великанов, он одновременно и конкретен, и абстрактен. И реалистичен, и мифичен. Вместе с тем он несомненный продукт кукольно-декоративного Тифлиса – уникального в свое время города, в котором жили талантливые марионетки, в театральном, разумеется, понимании. Не занавешенные излишней таинственностью уличные балаганы умели здесь стучаться в каждое окно и даже без спросу заходить в дома; всеми своими нитями Сергей Параджанов был связан с удивительной атмосферой этого рисованного города.

В первой четверти прошлого столетия в Армении таких городов уже не существовало, его рождение в Эривани очень трудно представить. Впрочем, подобный образ вполне мог появиться на свет тысячу лет назад в средневековой армянской столице Ани или даже много раньше – в другом стольном городе – Двин. И, разумеется, мощнейшее иранское влияние, синтез гротескового действия и миниатюры, государственного пафоса и кротости изречений. Имперская историография, как правило, склонна рассматривать созидательную сторону колониальной политики, Британская или Российская традиции приписывают метрополии заслуги в обеспечении общего развития контролируемых территорий и народов – утверждение спорное, но не лишенное оснований. Османская империя, в любом случае, составляет исключение: уровень развития ее колоний был несопоставимо выше показателя самой метрополии. Впрочем, едва ли стоит сейчас вдаваться в справедливость данного утверждения, однако, если это и так, то персидское господство над регион-ом «оправдано» уже самим фактом явления Сергея Параджанова.

Величие его постановок возведено в ранг миниатюры. Симбиоз телескопа и микроскопа – это сугубо персидское. Сочетание описанных трех факторов, обусловившее в итоге рождение столь выдающегося художественного явления, каким, бесспорно, представляется Сергей Параджанов, конечно же, случайность – по сути редчайшая во Вселенной комбинация невероятных совпадений и накладок, приведшая, например, к образованию галактик и даже возникновению жизни на Земле. Именно такой накладкой и был сам режиссер – мощнейший творческий выброс, сродни космическому взрыву. В этом отношении он – альтернатива жизни. Посему глупо рассматривать феномен Параджанова как нечто антисоветское, это резко сужает масштаб его стихии. Иное дело, что по тому же недоразумению художник родился в стране, которая сама предлагала миру собственный альтернативный путь развития; конфликт именно в противопоказанности вариантов. Неудивительно, что когда в 1977 году по просьбе Лили Брик Луи Арагон обратился к Леониду Брежневу с просьбой освободить Параджанова из тюрьмы, тот долго не мог понять, о ком вообще идет речь. Ни один советский диссидент не мог позволить себе адресовать председателю Совета министров СССР Андрею Косыгину подобное письмо: «Поскольку я являюсь единственным безработным кинорежиссером в Советском Союзе, убедительно прошу отпустить меня через советско-иранскую границу в голом виде; возможно, стану родоначальником иранского кино». Это даже не несерьезно, просто совершенно иное восприятие мира. С тем же успехом Параджанов мог предложить президенту Никсону пожить с ним годик-другой в резервации у индейцев. Ассоциации с дневниковыми записями «одного гения» Сальвадора Дали отнюдь не новы: единственная разница между мной и сумасшедшим в том, что я не сумасшедший.

Впрочем, и гением – в известном смысле – назвать его нелегко. Параджанов – явление вне школ. Он ни зачинатель, ни продолжатель; в отличие от тех же Феллини, Тарковского или Пелешяна: святая троица мирового кино поддерживала «лагерное сияние» заключенного под решетку нимба, этого удивительного синтеза армянского первородного гена созидания, искусства персидского Средневековья и декоративности буржуазного Тифлиса. Стоит ли сомневаться в том, что переложение всей этой материи на славянское фольклорное поле – картина «Тени забытых предков» – не могло не шокировать, одних восхитить совершенной необычностью, других разгневать по той же причине. Уже после ареста Параджанова 17 декабря 1973 года первый коммунист Украины Щербицкий заявит: «С поэтическим кино покончено». Впрочем, с утверждением не будут согласны Лиля Брик и Василий Катанян, Марина Влади и Владимир Высоцкий, Роман Балаян, Кира Муратова, Эмиль Лотяну, Инна Чурикова, Юрий Никулин. Совсем, каку Милна – плюшевый Параджанов и все, все, все! Ослик некоторое время жил у него в Киеве на восьмом этаже и даже встречал гостей, как однажды Тарковского.

Впрочем, в Араратскую долину Параджанов входил уже без осла. Мастера приняли с библейским ликованием, носили на руках, как святого младенца. Единственная разница между ним и ребенком была в том, что он действительно не являлся им; скорее музой для всех полов. Впрочем, пол его собственного дома – с видом на великую гору, еще по-настоящему не вдохнул следов, когда 20 июля 1990 года Сергея Параджанова не стало. Он умер в объятиях Арарата. Впервые увидев его «Тени забытых предков» Анджей Вайда встал перед Параджановым на колени и поцеловал ему руку. Ион был отнюдь не одинок в своем восхищении. «Если бы мне предложили послать в другую цивилизацию один-единственный фильм из всего мирового кинематографа, я бы послал «Тени забытых предков», -так другой великий режиссер и актер Роберт Оссеин выразил свой восторг этим шедевром творчества Сергея Параджанова.

Художник обожествлял Армению былинной страстью – это явствует из его дневниковых записей, писем и прерванных 300 метров кинопленки биографической «Исповеди», хотя дату возможного происхождения самого образа определить нелегко: тысячу лет назад, две тысячи, три? Очевидно другое: как канатоходец истории, он балансировал между мифами и реальностью, тесно переплетенными в его судьбе.

Есть такой древневосточный миф о близнецах: братья неразлучны, однако пребывают в постоянном антагонизме: Тот и Гор, Сем и Хат, Авель и Каин. Борьба двух подобных начал отражает процесс постоянных исканий внутри единого «я». Противостояние жестокое, иногда со смертельным исходом. Впрочем, на следующий день все начинается заново. Параджанов был болен близнечным мифом, ибо всю жизнь искал себе подобного, его знаменитые коллажи – это не метаморфоза Нарцисса, а поиск брата-близнеца. Фольклор действительно занимал важнейшее место в его ощущениях. Между прочим, в армянском эпосе – видимо, неспроста переложенном им в сценарий кинофильма – также фигурируют братья-антагонисты: близнецы Санасар и Багдасар.

*

Арис Казинян.

Из книги «100 величайших армян XX века».

2007 год, Москва.